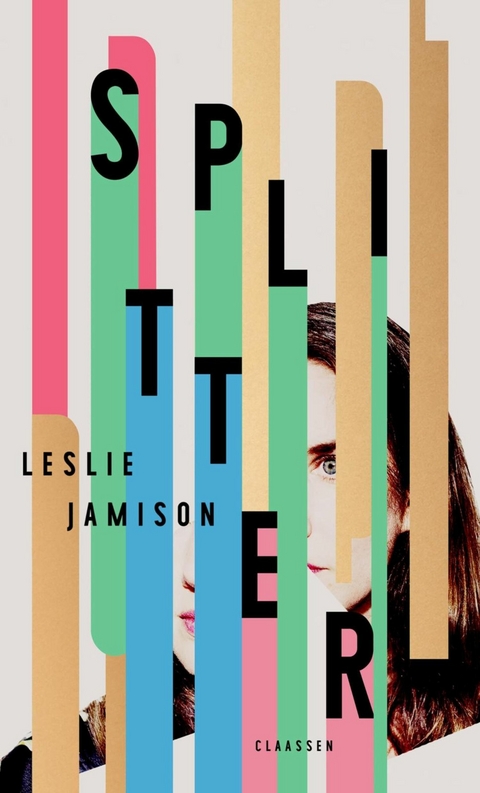

Splitter (eBook)

240 Seiten

Ullstein (Verlag)

978-3-8437-3117-1 (ISBN)

Leslie Jamison, geboren 1983, wuchs in Los Angeles auf und lebt heute in New York, wo sie das Non-Fiction-Programm der Columbia University leitet. Sie schreibt für die New York Times, The Atlantic und Harper's und ist neben mehreren Romanen vor allem für ihre Essaysammlungen international bekannt. Ihr 2014 veröffentlichtes Buch Die Empathie-Tests. Über Einfühlung und das Leiden anderer war ein New York Times-Bestseller.

Leslie Jamison, geboren 1983, wuchs in Los Angeles auf und lebt heute in New York, wo sie das Non-Fiction-Programm der Columbia University leitet. Sie schreibt für die New York Times, The Atlantic und Harper's und ist neben mehreren Romanen vor allem für ihre Essaysammlungen international bekannt. Ihr 2014 veröffentlichtes Buch Die Empathie-Tests. Über Einfühlung und das Leiden anderer war ein New York Times-Bestseller.

In der ersten Nacht, die meine Tochter bei C. verbrachte, pfiff kalter Wind um die Backsteinmauern unserer Feuerwehrwohnung. Sie war dreizehn Monate alt. Es war die erste Nacht, die wir getrennt verbrachten. Eine Freundin sagte: »Wenigstens musst du nicht um sechs Uhr mit ihr aufwachen.« Ich wachte trotzdem um sechs Uhr auf, nachdem ich schon um zwei und um vier aufgewacht war.

Ich war so oft von ihrem Weinen aufgewacht, dass ich ein Phantomgehör entwickelt hatte. Jetzt hörte ich ihr Weinen sogar, wenn es still war. Aber als ich mitten in der Nacht aufwachte und ins Kinderbett sah, das neben meinem Bett stand, raschelte kein kleiner Körper in der Dunkelheit. Ihr Fleece-Schlafanzug schlug keine elektrischen Funken. Ich drückte ihn mir ans Gesicht, atmete den Duft von frischem Brot und einem Hauch von Urin ein, den Geist ihrer perfekten Haut.

Zwei Nächte die Woche würde sie bei C. verbringen, mittwochs und sonntags. Vor dem ersten Mittwoch hatte ich Angst gehabt, hatte mich vor den dunklen Stunden allein mit dem leeren Reisebett gefürchtet, vor der Kette der Leerstellen: sie nicht zum nächsten Stück Orange überreden, ihr Ärmchen nicht in den Schlafanzugärmel stecken, das Hochstuhl-Tablett nicht unter der zu kleinen Spüle abwaschen.

Ich begann für jeden Mittwoch- und Sonntagabend, die am Horizont lauerten, Pläne zu schmieden. Es waren Löcher, die ich füllen musste, Löcher in meinem Gehäuse, die ich mit Dinner-Verabredungen, Veranstaltungen und allem, was ich auftreiben konnte, zuspachtelte.

»Sieh es als kostenloses Babysitting«, sagte eine Freundin, was vernünftig klang, aber unmöglich war.

In der ersten Nacht war alles so still – ich konnte mich nicht dagegen wehren, mir das Vielfache dieser Stille über all die Jahre vorzustellen, jede Nacht, die wir getrennt sein würden.

Ein paar Wochen nach unserem Umzug bekam ich die Grippe, mein Mund voll mit süßem Speichel, als ich meiner kleinen Tochter von Raum zu Raum hinterherkroch. Immer wieder griff ich nach dem Telefon und las die Nachricht meiner Mutter: Du musst jemanden bitten, vorbeizukommen und dir zu helfen. Wenn ich die Nachricht lange genug anstarrte, würde meine Mutter vielleicht aus dem Bildschirm emporsteigen.

Als ich endlich in die Runde meiner Freundinnen schrieb, ob jemand Zeit hätte, legte ich das Handy weg, mit dem Display nach unten – ich ertrug seinen Anblick nicht, hielt es nicht aus, dass ich Hilfe brauchte. Meine Scham überraschte mich, trieb mir die Röte in die fiebrigen Wangen – das Gefühl, dass Hilfe zu verlangen in einem bestimmten Rahmen statthaft war – innerhalb der Familie, der Partnerschaft –, und in einem anderen Rahmen nicht. Wenn ich über die Grenzen meines Zuhauses hinaus zu viel brauchte, verlangte ich mehr, als mir zustand.

In unserer letzten Paartherapie-Sitzung, eine Woche nachdem ich um die Trennung gebeten hatte, sagte ich zu C., er könne die Wohnung behalten. Ich wollte nur die Kindermöbel.

Unsere Therapeutin nickte. »Aber sie braucht auch ein Bett, wenn sie bei ihm ist.«

Die Tatsache, dass meine Tochter und ich jede Woche zwei Nächte getrennt wären, für den Rest ihrer Kindheit, war undenkbar. In meinem Innern ging eine Falltür auf, und eine kleine Gestalt stürzte ins Leere – strampelnd, nach Halt suchend –, aber ich konnte nicht erkennen, ob die fallende Gestalt ihr Gesicht oder meins hatte.

Ich fragte mich oft, ob meine Tochter in den Nächten, die sie dort verbrachte, manchmal nach mir rief, wenn sie aufwachte.

Meine Therapeutin hatte dazu eine klare Meinung. »Sie können den Ansatz dieser Gedanken erkennen«, sagte sie, »aber Sie müssen ihnen nicht folgen.«

Sie sagte auch: »Das alles wird Einfluss auf Ihre Tochter haben. Das müssen Sie akzeptieren.«

Ich wartete auf das Aber, die mildernden Umstände.

»Es wird Einfluss auf sie haben«, wiederholte sie, »und neben diesem Einfluss stehen Sie mit Ihrer Haltung.«

Die mildernden Umstände waren kein Aber, sondern ein Und. Meine Therapeutin sagte, dass wir meistens zu viel an die unmittelbare Wirkung eines Ereignisses denken und zu wenig an unsere Haltung zu dieser Wirkung. Ich stellte mir Einfluss und Haltung nebeneinander vor, wie zwei Vögel auf einem Draht.

»Es ist gut für Ihre Tochter, wenn sie eine Beziehung zu ihrem Vater hat«, sagte sie. »Und das wissen Sie auch.«

Ja, das wusste ich. Meine rationale Seite wusste es. Aber meine rationale Seite saß irgendwo ganz weit weg in einer stillen Kammer. Das Tier in mir berührte die Kaiserschnittnarbe an meinem Bauch und sagte: Sie war hier drin. Sie gehört zu mir.

Ein einziges Mal ging ich in die Knie und bettelte. Es war in unserem Wohnzimmer, und ich kniete neben dem Couchtisch und flehte ihn an, nicht zwei Tage die Woche von ihr getrennt sein zu müssen.

Meine Sehnsucht nach ihr war irrational und hemmungslos. Meine Sehnsucht kannte keine Moral. Sie war aus den neun Monaten gemacht, als zwischen uns kein Abstand war; sie war aus den ersten Tagen gemacht, Milchatem und Süßkartoffelscheiben, als zwischen uns nur Haut war; sie war aus der Erinnerung an ihren ersten Strampelanzug gemacht, als sie noch so klein war, dass seine leeren Füße baumelten.

Die Erinnerung an das Betteln ist noch da: die Knie auf dem rauen Teppich, die feuchten Handflächen zusammengepresst und der Ausdruck in seinem Gesicht, der wie Abscheu aussah, aber wahrscheinlich – jetzt erkenne ich es – vor allem Schmerz war.

Ein paar Tage später erinnerte er mich daran, dass er es war, der sie zuerst gehalten hatte – im Krankenhaus nach ihrer Geburt, als ich mit aufgeschnittenem Bauch und schlotternden Gliedern auf dem OP-Tisch lag. Ich war da, sagte er. Er erinnerte mich daran, dass er genauso zu ihr gehörte wie ich; dass sie genauso zu ihm gehörte.

Bei der Scheidung meiner Eltern kam die Frage nach dem Sorgerecht nicht auf.

Mein Vater zeigte seine Liebe auf andere Art und Weise, nicht durch den Wunsch nach mehr Zeit mit mir. In den restlichen sechs Jahren meiner Kindheit verbrachte ich vielleicht eine Handvoll Nächte bei ihm. Wenn ich dort war, wusste ich nicht, was ich abends machen, wo ich mich aufhalten oder was ich morgens zum Essen mit in die Schule nehmen sollte. Ein Stück Parmesan? Ein paar alte Sushi-Rollen, von denen der getrocknete Reis bröselte? Eine fast leere Flasche Chardonnay?

Meine Therapeutin fragte mich, ob ein Teil von mir die Aussicht, meine Tochter ohne Partner großzuziehen, tröstlich fand. Natürlich war es einsam, anstrengend und von Schuldgefühlen belastet. Aber vielleicht fühlte es sich auch … vertraut an?

Wir sprachen darüber, ob ich unbewusst das Gefühl hätte, die Nähe zu meiner Mutter wäre durch die Abwesenheit meines Vaters bedingt. Vielleicht wollte ich diese Abwesenheit nachstellen, weil ich dachte, nur so könnte ich genauso umfassend für meine Tochter da sein, wie meine Mutter für mich da gewesen war. Atemlos berichtete ich meinen Freundinnen von dieser Erkenntnis.

»Ja«, sagten sie und nickten. »Das ist der Sinn der Therapie.«

Es war, als hätte ich mitten auf dem Küchentisch einen verlorenen Schlüssel gefunden. Er hatte die ganze Zeit vor meiner Nase gelegen.

Wenige Tage bevor wir auszogen, übte ich, C. das abendliche Bad zu überlassen – ich stand in der Küche, spülte Geschirr und hörte durch die Wand, wie sie auf der anderen Seite weinte. Zeig ihr die Tiere in ihrem Gummibuch, dachte ich. Zeig ihr, dass jedes Plastikboot einen anderen Wasserfall macht.

Ich spülte weiter. Sie hörte auf zu weinen. Er zeigte ihr die Tiere in dem Gummibuch, vielleicht hatte er auch einen anderen Trick gefunden.

Du bist nicht die Einzige, die sie braucht, ermahnte ich mich oft. Manchmal glaubte ich es sogar. Sie zu lieben, bedeutete, etwas für sie zu wollen, das sich von meiner Erfahrung unterschied, nämlich ein Leben mit beiden Eltern; und von dem, was ich wollte, nämlich sie ganz für mich zu haben.

Als ich auszog, nahm ich sehr wenig mit: meine Kleider, die Kleider des Babys, die Kinderzimmermöbel. Die Tüten mit den alten Kinderkleidern von Bekannten, die hinten im Schrank standen. Jetzt würde sie woanders in sie hineinwachsen.

Ich nahm nicht die kratzige rote Couch mit, deren Knöpfe die nervöse Katze abgerissen hatte. Ich nahm nicht das schwarze Ikea-Bett mit, in dem meine Fruchtblase geplatzt war.

Ich nahm andere Dinge mit, weil ich sie nicht zurücklassen konnte, wie die Erinnerung an unser erstes Date: der Frühlingsregen, seine amüsierte Sanftheit, als ich seine Jacke ablehnte, ihr Gewicht auf meinen Schultern. So ein Quatsch, hatte er gesagt. Nimm sie einfach.

Die Kanzlei meiner Anwältin nahm zwei Etagen eines Wolkenkratzers ein, der sogar eine eigene U-Bahn-Station hatte. Auf dem Weg von Brooklyn dorthin kam ich am Familiengericht Kings County vorbei, wo junge Paare mit Kinderwagen auf dem Bürgersteig stritten, und dachte: Wir dürfen ihr das nicht antun. Und dann: Tun wir das nicht längst?

Im Wartezimmer stopfte ich...

| Erscheint lt. Verlag | 29.2.2024 |

|---|---|

| Übersetzer | Sophie Zeitz |

| Verlagsort | Berlin |

| Sprache | deutsch |

| Themenwelt | Literatur ► Essays / Feuilleton |

| Schlagworte | Alkohol • alleinerziehend • Autofiktion • Empathie Tests • Essay • Essays • Identität • Körperpolitik • Kulturkritik • Kunst • Magersucht • Memoir • Mutterschaft • Reflexion • Scheidung |

| ISBN-10 | 3-8437-3117-9 / 3843731179 |

| ISBN-13 | 978-3-8437-3117-1 / 9783843731171 |

| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |

Größe: 2,5 MB

DRM: Digitales Wasserzeichen

Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.

Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)

EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.

Systemvoraussetzungen:

PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.

eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.

Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.

Geräteliste und zusätzliche Hinweise

Buying eBooks from abroad

For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.

aus dem Bereich