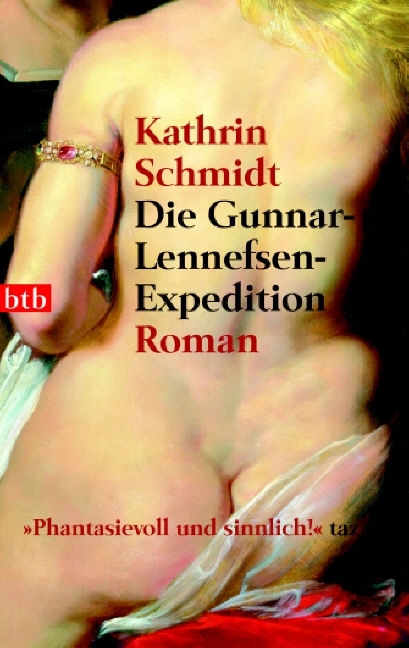

Die Gunnar-Lennefsen-Expedition

btb Verlag (TB)

978-3-442-73583-9 (ISBN)

- Titel ist leider vergriffen;

keine Neuauflage - Artikel merken

Die junge Josepha Schlupfburg, Druckerin in einer thüringischen Kleinstadt im Jahre 1976, ist schwanger. Josepha möchte für ihr Kind, wenn es schon keinen Vater haben wird, wenigstens eine Geschichte. Und so erfindet sie eine Familiensaga, die das Jahrhundert umfasst und aus einer endlosen Reihe sinnlicher Mütter, unehelicher Kinder, erregter und anschließend abwesender Väter besteht.

Kathrin Schmidt, geboren 1958 in Gotha, arbeitete als Diplompsychologin, Redakteurin und Sozialwissenschaftlerin. Für ihre Gedichte erhielt sie den "Leonce-und-Lena-Preis" 1993, den "Lyrikpreis der Stadt Meran" sowie den "Förderpreis zum Hans Erich Nossack-Preis des Bundesverbandes der deutschen Industrie" 1997 und 1999 den "Förderpreis zum Christine Lavant-Preis". 2013 wurde Kathrin Schmidt der "Thüringer Literaturpreis" verliehen. Sie lebt in Berlin.

MÄRZ Josepha Schlupfburgs Faible für Taschenkalender geht weit über jenes Maß hinaus, das sich aus bloßer Erwerbsarbeit ergeben könnte. Du steckst in den Kalender eine Ewigkeit, den du entblätterst bei Kaffee und Bodenfrost, murmelt sie, wenn ihre Nächte unter der Rassel eines vorsintflutlichen (falls der Leser das Wort Sintflut als Synonym für den letzten Krieg gelten zu lassen geneigt ist) Weckers regelmäßig dahinsterben, aller Schlaf einer splittrigen Scheibe Toast zum Opfer fällt und der dicke braune Aufguß der Marke Rondo Melange mindestens dreimal ihre Tasse füllt. In der Küche einer Wohnung übrigens, die Josepha Schlupfburg seit ihrem sechsten Lebensjahr mit ihrer Urgroßmutter Therese teilt, mehr in Freud denn in Leid - und doch durch die Not an Wohnungen gedrungen, seit sie erwachsen ist und gern ein Eigenes hätte, ihren Rhythmus zu finden. Gewohntem ergeben, steht die Druckerin Josepha Schlupfburg auch heute (wie eh und je) mit der fünften Stunde auf, zu der die alte Therese zum ersten Mal zur Toilette zu schlurfen pflegt. Die Außenwand bezeichneter Küche, die den Hintergrund des hier zu schildernden morgendlichen Aufbruchs abgibt, hat Josepha Schlupfburg mit exakt zweiundzwanzig bebilderten Kalendern behängt, deren erster aus dem Jahre ihrer Geburt stammt und wie die der darauffolgenden sechs Jahre von Thereses Hand mit nicht zu vergessenden Terminen, Geburts- und Namenstagen und einer Vielzahl kaum zu entschlüsselnder Zeichen, Kreuzchen und Punkte übersät worden ist. Vom Jahr ihres Schulbeginns an hat dann Josepha die Feder geführt und vermerkt, was zu vermerken ihr wichtig schien. Zu den Weihnachtsfesten brachte sich Therese den Inhabern der Buch- und Schreibwarengeschäfte als treue Kundin in Erinnerung: Sie kaufte Kalender. Die Küchenwand bietet Tier-, Zirkus-, Pferde-, Kunst-, Vogel-, Blumen-, Kirchen- und Frauenkalender, deren monatliche Seiten eine Plastspirale zusammenhält oder Papierleim. Josepha, die sich beim Frühstücken unbeobachtet weiß, hat sich mit den Jahren einen rituellen Spaß daraus gemacht, mittels der ihr innewohnenden magischen und Zeitverschiebungs-Kräfte am jeweils Ersten des Monats durch einen besonderen Klapp-Blick die entsprechende Seite aufzuschlagen. Die Kalender lösen sich von der Wand und blättern sich weiter, um kurz darauf wieder an ihre Nägel zurückzukehren. So zeigen im Januar alle Kalender die Januarseite, im Februar die Februarseite und so fort, ohne daß Josepha auch nur einen Finger dafür krümmen müßte. Das heutige Frühstück sondert sich ab. Josepha sitzt, trinkt die zweite Tasse Kaffee und klappt nicht, obwohl ihr das Datum, der erste März, keineswegs entgangen ist. Josepha ist nicht allein, ebenso, wie sie in der Nacht nicht allein gewesen ist. Josepha sitzt vor dem ersten März ihres Taschenkalenders mit der Nummer neunzehnhundertsechsundsiebzig und hat keine Angst vorm schwarzen Mann, sondern ihn eben abschiedshalber geküßt, die Wohnung hinter ihm geschlossen und das Laken ihres Bettes in kaltem Wasser geweicht. Josepha sitzt und weiß: Der schwarze Mann ist nicht nur der Vater ihrer momentanen Unentschlossenheit, sich wie bisher fortzuleben, er ist auch der Vater der Veränderung, die sie in ihrer Bauchgrube spürt und die, ahnt sie, zu einem sehr schönen Kind geraten kann. Da aber das Wort Vater seit langem nur in ihrem passiven Wortschatz seinen Platz hat, veranlaßt sie eine sofortige Reaktivierung dieses Begriffes, indem sie sich erinnert: Eines sonnigen Frühstücks im Jahre ihrer Einschulung entnimmt ihr Vater dem linken oberen Seitenfach seines Kleiderschrankes einen Stapel von an die zehn unterschiedlichen Taschenkalendern und breitet sie vor Josepha auf dem Tisch aus, ehe er sie auffordert, sie möge sich den beiseite nehmen, der ihr am besten gefiele. Ein rotlackiges Exemplar macht das Rennen im Kinde. Der Vater legt das Büchlein vor sich auf die andere Seite des Tisches und beginnt, monatlich einen Sonntag mit einem grünen Kreuzchen zu kennzeichnen. - Hier, Josepha, an diesen Tagen kannst du mich besuchen kommen. Paßt es, werde ich dich mit dem Auto abholen. Wir können im Café Lösche ein Eis essen, wir beide. Wenn du willst. Und abends gebe ich dich der Omi wieder ab. - Zum ersten Mal in ihrem sechsjährigen Leben lastet Argwohn auf Josephas Brustbein. - Wo gehst du hin, wenn du mich abgegeben hast bei der Omi? Und wo kommst du her, wenn du mich wieder holst? - Frag die Omi, wenn du Fragen hast. - Tatsächlich wird die Urgroßmutter niemals von Josepha nach dem Weggang des Vaters befragt werden. Ihr eigenes Leben hatte Josepha am Tag ihrer Geburt wie einen Staffelstab von der Mutter übernommen und an deren Grab einige Tage später, auf dem Arm ihres Vaters, laut gebrüllt. Die Urgroßmutter nährte das kräftige Mädchen mit Zweidrittelmilch und Möhrensaft. Hafermehl und Möhren kamen in großen Paketen, die der Vater im kleinstädtischen Postamt abholen mußte. Aufgegeben wurden sie von seiner Cousine, die in Köln am Rhein, jenseits der im Jahre neunzehnhundertneunundvierzig anscheinend endgültig befestigten Grenze, vom Tode der Mutter per Post erfahren hatte und nun, nicht frei von generöser Geste, Woche für Woche dazu beitrug, den Grundstein für Josephas spätere erstaunliche Widerstandskraft gegen physische und psychische Übergriffe zu legen. Als die Pakete nicht mehr Möhren und Mehl, sondern Strumpfhosen, Pullover und Schokolade enthielten, wußte Josepha, ohne daß sie jemanden hätte fragen müssen, daß die Frau im schwarzen Rahmen auf dem Büfett der Urgroßmutter ihre Mutter gewesen war. Und als der Vater die Schokolade nicht mehr nur ihr gab, sondern zu zwei guten Dritteln in seine Manteltaschen stopfte, wußte Josepha, gleichfalls fraglos, daß er sie jener zwei Meter großen Frau zudachte, die ihr zuvorkam, wenn sie den Vater von der Arbeit abholen wollte. An solchen Tagen ging durch Josephas geweitete Augen eine große Freude, die erst am Morgen der Übergabe des Taschenkalenders den Folgen des Argwohns weicht, der auf dem sechsjährigen Brustbein lastet. Josepha beginnt, von Kreuzchen zu Kreuzchen zu denken und nivelliert in ihrem Erstkläßlerkopf alle Viertelfettwerktage und halbfetten Sonntage zu einem Zeitbrei, den man hinter sich bringen muß, um zum Vater zu gelangen. Wie in einer Nebenrechnung erlernt sie Lesen, Schreiben und Malnehmen, erfüllt bestens, was man an Leistung von ihr erwartet und setzt ihre Lehrer dadurch in Erstaunen, daß sie zu Unzeiten ißt, schläft oder spielt und in ihrem persönlichen Zeitplan durch keinerlei volksbildende oder erzieherische Maßnahme zu stören ist. An den Samstagen vor den grünen Kreuzen kulminiert ihre geradezu autistisch anmutende Unabhängigkeit von äußeren Störreizen in einem fünfstündigen Vormittagsschlaf in der letzten Bankreihe ihres Klassenraumes, wogegen man letztlich nichts mehr unternimmt, zumal Josepha Schlupfburg am darauffolgenden Montag durchaus ernüchtert wiedergeben kann, wovon am Samstag die schulische Rede gewesen war. Davon weiß ihr Vater nicht, denn seine Ohren hören bald nur noch die Sonntagsstimme Josephas, die Bittflöte um einen Nachmittag im Kino mit Prinzessinnen, Zwergen, vergifteten Äpfeln und möglichst niederträchtigen Stiefmüttern, das innige Hersingen des Liedes »Leise zieht durch mein Gemüt« oder den Hundston, wenn er am Café Lösche vorbei-, nicht aber hineingehen will mit ihr. Josepha und ihr Vater lieben die Sonntage, aber während das Kind sie wie große Bäume auf weiter Flur vor sich sieht, läßt der Vater sie bald hinter sich. Er hat zwei Töchter mit der Schokoladenfrau, die sich nie zeigt, und er arbeitet, sagt er, in verantwortungsvoller Position. Überm Erinnern bittert der Kaffee. Josepha macht sich auf den Weg zu ihrem Arbeitsplatz an den Pressen der Firma VEB Kalender und Büroartikel Max Papp, ohne ausgetrunken zu haben. Zuvor aber schlägt sie mit einem Blick doch noch die Märze ihrer Kalenderwand auf. Was sie nicht sehen kann: Sie schnippen alle zurück in die Februare, als sie die Küchentür hinter sich schließt ... An dieser Stelle erwacht Therese aus herbem Altfrauenschlaf, um unter heftigem Schütteln des Kopfes ein gefäßerweiterndes medizinisches Präparat zu schlucken, das ihr helfen soll, die Schwächen ihres achtzigjährigen Blutkreislaufs auszugleichen. Josepha weiß die Greisin einer großen Erzählerin ähnlich, deren Bücher manchmal ein stilles Schluchzen in ihr ausgelöst hatten. Sie verrät das Therese nicht, die ihrerseits dazu neigt, bei anfallenden Namens- und äußeren Merkmalsverwandtschaften Nachforschungen zur Familiengeschichte anzustellen. Zwar hat sie dadurch siebenundzwanzig weitläufige Verwandte der Schlupfburg-Sippe seit dem Ende des letzten Krieges ausfindig machen können, aber ihre Tochter, die Mutter von Josephas Vater, blieb ihr verloren, seit sich ein Treck flüchtender Menschen aus der Stadt Königsberg auf den Weg nach dem Westen gemacht hatte. An einer Wegbiegung zwischen den Orten Wuschken und Ruschken war es gewesen, als Thereses Tochter der Mutter den elfjährigen Rudolph - sein Glied hockte noch klein und unbenutzt im Winkel zwischen den schlaksigen Beinen, wie hätte er damals ahnen können, Josephas Vater zu werden! - mit einem Strumpfband ans Handgelenk fesselte und für Augenblicke, wie sie sagte, nach hinten lief, den verlorenen Schnürsenkel ihres linken Schuhs zu suchen. Therese wußte sofort, und dies war ein typisches Beispiel fraglosen Begreifens unter den Frauen der Schlupfburggenerationen, daß ihre Tochter auf lange weder Schnürsenkel noch Sohn wiedersehen würde und daß fortan sie selbst, Therese, für dessen Aus- und Weiterkommen in fremder Heimat verantwortlich war. Das rasche Begreifen des Verschwindens ihrer Tochter in gegenläufiger Richtung hinderte Therese daran, sie über den Suchdienst des Roten Kreuzes ausfindig machen oder sie über Radiosendungen und das späterhin übliche Fernsehen suchen zu lassen, aber es verhinderte nicht, daß sich die Hoffnung, man könnte einander eines Tages unverhofft begegnen, unter ihrer Haut nährte und auswuchs. Mit ähnlicher Hoffnung sollte Therese eines Tages einen zum Zwecke grenzüberschreitenden Luftverkehrs genähten Ballon füllen, indem sie ihn aufblies, um dann im Angesicht der nach Süden entfliegenden Josepha friedlich zu sterben. Vorerst aber spürt sie, wie das Medikament in einem Schwapp kalten Wassers die Speiseröhre hinab in die Fühllosigkeit des Magens entgleitet. Therese, als sie den Schlurfgang zur Toilette und darauf in die Küche hinter sich hat, findet dort Josephas stehengelassene dritte Tasse Kaffee vor. Unsicher geworden, sucht sie den Raum jenseits der Fernbrille nach Ungewohntem, nach Veränderungen ab. Es müßte bereits März sein, denkt sie, als sie ihre Zahnprothese aus dem Wasserglas neben dem Rundfunkempfänger nimmt und in den Mund schiebt. Gestern hat sie in alten Photos gekramt und ein braves Porträt ausgewählt, das sie in den Rahmen über dem Kopfende ihres Bettes einpassen will. Sie wechselt die Photos monatlich: Vielleicht kann sie sich nicht satt sehen an den alten Geschichten, vielleicht, und das wird es wohl eher sein, braucht sie diese Abbildungen zur Vertiefung ihrer Träume, die sie allnächtlich heimsuchen und gegen die sie sich so wenig wehren kann wie gegen die plötzlichen Attacken ihres altgewordenen Herzens. Jedenfalls weiß sie, daß dem gestrigen neunundzwanzigsten Februar ein erster März folgen muß und daß Josepha es noch nie versäumt hat, die Kalenderwand zu aktualisieren. Therese setzt sich, stellt ihre Füße in eine mit heißem Wasser und Kräuteressenz gefüllte Schüssel und wärmt sich, kopfschüttelnd, auf. Josepha erreicht auf ihrem blauen sechsundzwanziger Herrenfahrrad der Marke Diamant nach fünfzehn Minuten das Tor zur Fabrik, zeigt Ausweis und verstörte Miene und begibt sich sofort zu ihrer Meisterin, um einen Tag Urlaub zur Klärung dringender Familienangelegenheiten zu erbitten. Nun kommt dieses Ansinnen der Vorgesetzten freilich ungelegen, denn sie hat selbst vor, Josepha ab Mittag um Übernahme ihrer meisterlichen Pflichten zu bitten. Einen Arzt will sie aufsuchen, die linsengroße Warze auf der Nasenspitze auskratzen zu lassen. Josephas Wunsch, dringende Familienangelegenheiten klären zu wollen, lassen überdies der Ausdeutung großen Raum. So überlegt die Meisterin in Überschneidung betrieblicher, privater und kollegialer Motive einen Augenblick, ob Josepha als alleinstehende Frau so etwas wie Familienangelegenheiten überhaupt haben dürfe, doch bewilligt sie schließlich die Beurlaubung. Josepha hat nie zuvor unverhofft einen freien Tag gewünscht und ist zudem so zuverlässig, daß die Meisterin gar nicht anders kann, als den Termin der Operation sausen zu lassen, vor der sie sich ohnehin nicht weniger fürchtet als vor der Warze selbst. Am Nachmittag dieses Tages, der ein einfacher erster März hätte werden können, wenn er das schmale Vakuum zwischen dem äußeren Gang der Dinge und Josephas innerer Uhr übersprungen hätte, fährt Josepha auf ihrem Fahrrad durch die Stadtstraßen, kauft, was Therese gern ißt, also Speck für Speckmus, ein Gläschen Kürbis, ein Fläschchen saure Sahne, verläßt dann die Stadt für eine halbe Stunde, indem sie sie mit dem Fahrrad umrundet und kommt schließlich erschöpft und verschwitzt nach Hause. Ihre Augen zeigen ein entschlossenes, beinahe wutentbranntes Leuchten, das Therese nicht fremd bleibt. So hatte Josepha ausgesehen, als sie sich entschied, nicht länger ihres Vaters Sonntagskind zu sein. Dieses Gesicht ist Therese sehr lieb, denn es hat sie selten getäuscht. Tatsächlich hat sich Josepha seit ihrem zwölften Lebensjahr mit dem Einsetzen ihrer Periode nie mehr von Sonntag zu Sonntag gehangelt, sondern die Tage gelebt, wie sie kamen. Und obwohl in Thereses Auffassung irdischer Pflicht Dankbarkeit als Gegenleistung nicht vorgesehen ist, freute sie sich doch, als Josepha jenseits des Rituals der Jugendweihe plötzlich mit Zärtlichkeit an ihr hing. Sie küßte und wurde geküßt, sie streichelte und wurde gestreichelt. Daran denkt sie, als Josepha die Stiefel ins Bad stellt, um sie später abzuwaschen vom Schmutz, der sich zwischen den Jahreszeiten sammelt, und dieser hier, zwischen Winter und Frühjahr, ist schlammig und braun. Wenig mehr als ein flüchtiges Blinzeln bringt Josepha für Therese auf, zu sehr steckt sie in sich. Sie meint, die Frage der Fragen entdeckt zu haben, bangt darunter und sucht nach Worten, sie in den Raum zu stellen. Glaubt Josepha, sie aussprechen zu können, zersplittert die Frage augenblicklich in viele Fragen, die einander jagen, einander in die Subjekte fahren, einander mit den Modalbestimmungen fangen. Solche Unruhe hat Therese nur selten an Josepha gesehen, so daß sie ihr eine Tasse Kamillentee zum Munde führen hilft, ihr die kühlen Füße mit einer kleinen Bürste warm reibt, bis ihr nichts anderes mehr bleibt, als sich hinter Josephas Stuhl zu stellen, sie bei den Schultern zu packen und ihr in einem Anfall unausgesetzten Bebens beizustehen. Das dauert die Zeit zwischen Hell und Dunkel. Josepha nimmt währenddessen nichts anderes wahr als die Kalender an der Küchenwand, die still zu höhnen scheinen, weil sie sich außer Kontrolle geraten und endlich frei glauben. Was wißt denn ihr, schreit Josepha schließlich, was denkt ihr denn, was ihr seid? Glaubt ihr, ihr könnt euch lossagen von mir, die ich euch gefüllt habe mit meinen Geburtstagen, Rollerunfällen, Arztbesuchen, mit meinen Pioniernachmittagen, Verliebtheiten und Ohrenschmerzen? Glaubt ihr, ihr könnt euch aus dem Staub machen vor meinen Bleistiften und Wesenszügen? Ihr Heuchler mit eurer Unschuld des ersten Januars und den Sündenregistern der letzten Dezembertage! Therese greift eine Badestola, mit der sie Josephas rasenden Leib an den Stuhl bindet, während sie schreit und um sich schlägt, um nach drei von den Nachbarn erschrocken zur Kenntnis genommenen Stunden in nervöse Starre zu fallen. Da ist noch nichts gelöst, die Fragen müssen heraus unter schmerzenden Wehen. Therese, die vielen Geburten der Tiere und Menschen beigewohnt hat, besinnt sich ihrer Erfahrungen und streichelt Josephas Rücken, flüstert und legt die Hand auf Josephas Stirn. Als sich die Ermüdete endlich betten läßt, hat Therese ein mehlweißes Laken aufgezogen, das Josepha durch die fiebernde Netzhaut hindurch an etwas erinnert, das sie nicht benennen mag. Einen Augenblick noch glaubt sie, sich wehren zu müssen. Das aber vermag ihr Körper nicht mehr, sondern ergibt sich der in vielen Jahren eingelegenen Wölbung der Matratzen. Josepha schläft. Was man nicht sehen kann: Sie ist außer sich. Therese, durch Lebenswut und Frauenlauf beschlagen, vermutet einen Embryo hinter den merklichen Veränderungen ihrer Urenkeltochter. Wie wortlos vereinbart, beginnen die beiden Frauen die Gunnar-Lennefsen-Expedition am dritten Tag nach Eintritt der Schwangerschaft zu planen und vorzubereiten. Während Josepha glaubt, sich in Fragen der Psychoanalyse belesen zu müssen, und Schwierigkeiten bekommt, die betreffenden Schriften zu beschaffen, genügt es Therese, sich allmorgendlich in den Ohrensessel an ihrem Fenster zu setzen, die Augen zu schließen und den wie Federwolken vor ihren Augendeckeln ziehenden Träumen nachzujagen. Erwischt sie einen am Zipfel, zieht sie ihn ans Licht der Erinnerung. Dort scheint er ihr dann wie ein blutwarmes Tier, das unter dem Entdecktsein zittert, während Therese mit aller ihr in hohem Alter verbliebenen Kraft darangeht, es für die Dauer der Gunnar-Lennefsen-Expedition zu domestizieren, indem sie es an greifbaren Enden festzuhalten und in den Käfig ihres Gedächtnisses zu sperren versucht. Stichworte, die Therese in ein kleines, schwarz eingebundenes Buch schreibt, dienen als Schlüssel. Josepha, tagsüber arbeitend, hat nach fünf Tagen nahezu ein Dutzend kopfschüttelnder Bibliothekarinnen kennengelernt, die sie nach Schichtschluß aufgesucht und um Freudsche Schriften gebeten hatte. Daß es solche geben muß, weiß sie von einem bebrillten, sehr bemühten Studenten des psychologischen Faches, der ihr - es waren Jahre seither vergangen - bedeutet hatte, wie sehr sie sich im Griff höherer Mächte des unteren Leibes befinden mußte, solange sie sich ihm nicht lustvoll hinzugeben vermochte. Je länger sie aber seinem Drängen widerstanden hatte, desto lustvoller war ihre Hingabe an die Bücher gewesen, die in seinem Zimmer nicht nur Staub fingen, sondern eben auch die knapp neunzehnjährige Josepha.

| Reihe/Serie | btb |

|---|---|

| Sprache | deutsch |

| Maße | 118 x 187 mm |

| Gewicht | 350 g |

| Einbandart | Paperback |

| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Zeitgeschichte ab 1945 |

| Schlagworte | Expedition, Preis des Landes Kärnten |

| ISBN-10 | 3-442-73583-1 / 3442735831 |

| ISBN-13 | 978-3-442-73583-9 / 9783442735839 |

| Zustand | Neuware |

| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |

aus dem Bereich