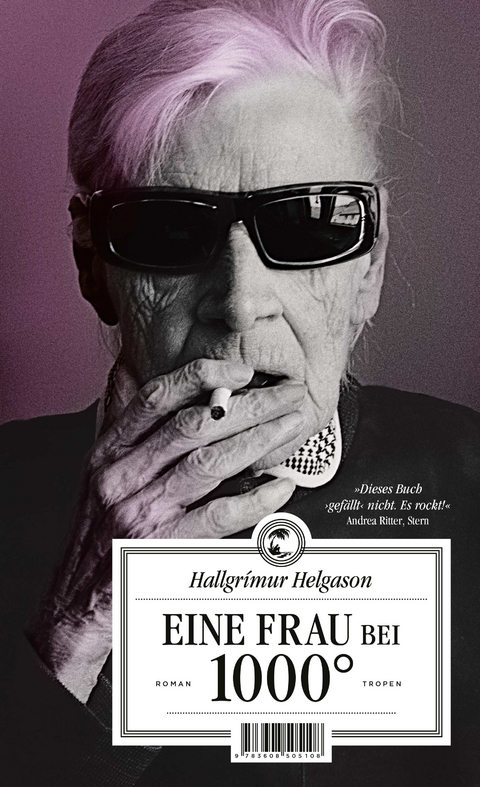

Eine Frau bei 1000°

Drei Söhne von neun Männern, das ist genug.

In ihrer Garage surft die 80-jährige Herbjörg durchs Internet und begleicht letzte Rechnungen, während der Ofen für ihre Einäscherung heißläuft. Hallgrímur Helgasons neuer Roman ist ein Parforceritt durch die Geschichte des 20. Jahrhunderts: anrührend und voll isländischer Skurrilität.

Drei Söhne von neun Männern, das ist genug.

In ihrer Garage surft die 80-jährige Herbjörg durchs Internet und begleicht letzte Rechnungen, während der Ofen für ihre Einäscherung heißläuft.

Hallgrímur Helgasons neuer Roman ist ein Parforceritt durch die Geschichte des 20.Jahrhunderts: anrührend und voll isländischer Skurrilität.

»Ich möchte einen Termin für eine Einäscherung buchen.«

»Einen Termin buchen?«

»Genau.«

»Aha. Ja ... wie war noch mal der Name?«

»Herbjörg María Björnsson.«

»Hallo? Ich kann den Namen in der Liste nicht finden. Haben Sie den Antrag auf Einäscherung schon eingereicht?«

»Nein, nein. Ich möchte einen Termin für mich buchen. Für mich selbst.«

»Naja, wir bearbeiten ihn nicht, bevor ... na, Sie wissen schon ... also bevor, äh ..., bevor die Leute tot sind, okay?«

»Gut. Wenn es so weit ist, werde ich tot sein. Darauf können Sie sich verlassen. Also, wenn’s eng wird, komme ich einfach vorbei, und ihr schiebt mich lebend in den Ofen.«

Hallgrímur Helgason, geboren 1959 in Reykjavík, besuchte nach dem Studium an der Hochschule für Kunst und Kunstgewerbe in Reykjavík für ein Jahr die Kunstakademie in München. Seinen Durchbruch feierte er 1996 mit dem Roman 101 Reykjavík, der kurze Zeit später verfi lmt wurde. Es folgten die Bestseller Zehn Tipps, das Morden zu beenden und mit dem Abwasch zu beginnen (2008) und Eine Frau bei 1000° (2011). Helgason ist einer der international erfolgreichsten Autoren Islands. Zuletzt sind von ihm bei Tropen erschienen: Seekrank in München (2015) und 60 Kilo Sonnenschein (2020).

Karl-Ludwig Wetzig, geboren 1956, war Lektor an der Universität Reykjavík und arbeitet heute als Autor und Übersetzer aus den nordischen Sprachen. Er hat u. a. Jón Kalman Stefánsson, Gunnar Gunnarsson und Hallgrimur Helgason ins Deutsche übertragen.

» ... ein Wortakrobat, ein Fabulierer fast von Grimmelshausenschem Format.« Uwe Stolzmann, Neue Zürcher Zeitung, 13.07.2013 Uwe Stolzmann Neue Zürcher Zeitung 20130713

»Abgedreht, wunderbar assoziativ und herrlich albern ... Politisch herrlich unkorrekt und ein wenig wie John Irving auf Speed.« Volker Hühn, Lift, August 2013

» ... ein Wortakrobat, ein Fabulierer fast von Grimmelshausenschem Format.« Uwe Stolzmann, Neue Zürcher Zeitung, 13.07.2013

»Ein packender, großer Roman über das Überleben.« Tobias Schwartz, Die Märkische, 22./23.10.2011

»Die Figuren, die Helgason sich ausdenkt, sind eine rare Pracht. Seiner krachend absurden Phantasie verfällt man sofort. …“Eine Frau bei 1000°“ ist ein schnoddriger Ritt durchs vergangene Jahrhundert - und auch durch die deutsche Geschichte aus isländischer Perspektive.« Anne Haeming, Spiegel Online, 14.10.2011

»Dieses Buch "gefällt" nicht. Es rockt!« Andrea Ritter, Stern, 13.10.2011

»Ganz schwindelig wird dem Leser, wie der Autor zwischen den Schauplätzen und Jahrzehnten hin und her springt. Und überwältigt wird er auch: von der hohen Kunst des Spagats zwischen beißendem Humor und den anrührenden Innenansichten einer von der Liebe und der europäischen Historie gequälten Exzentrikerin.« Sarah Brasack, Frankfurter Rundschau, 12.10.2011

»…für Schriftsteller scheint als Regel zu gelten: je langweiliger ihre Werke, desto spannender ihr Privatleben - wenn diese Sentenz stimmt, muss Hallgrímur Helgasons Privatleben sehr öde sein.« Rainer Moritz, Stuttgarter Zeitung, 11.10.2011

»Wer das moderne Island kennenlernen will, verlasse sich auf die wilde Erzählerin dieses Romans.« Tilman Spreckelsen, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 08.10.2011

»Der Roman springt einen an wie ein kleiner Terrier, direkt nach dem Öffnen der Gartenpforte. Er bellt kurze, heisere Sätze. Aber: Man schlägt den Buchdeckel trotzdem nicht wieder zu.« Johan Dehoust, Kultur SPIEGEL, Oktober 2011

»Hallgrímur Helgason ist eine grandiose isländische Version der Matratzengruft á la Heinrich Heine gelungen. In Herbjörgs Seele lagern die unheilvollen Ereignisse des 20. Jahrhunderts wie eruptives Magma. Einem isländischen Vulkan gleich, droht dieser Sprengstoff jederzeit auszubrechen.« Carola Wiemers, Deutschlandradio Kultur, 29.09.2011

»… die absurden Konstellationen in diesem schwarzhumorigen Roman sind unausweichlich, bieten aber uneingeschränktes Lesevergnügen.« Stefan Hauck, Buchjournal, 4/2011

1

MODELL 1929

2009

Ich lebe allein in einer Garage, zusammen mit einem Laptop und einer alten Handgranate. Wir haben es wahnsinnig gemütlich. Das Bett ist ein Krankenhausbett, andere Möbel brauche ich nicht, bis auf ein Klo, dessen Benutzung ich enorm beschwerlich finde. Der Weg ist furchtbar weit. Dreimal täglich muss ich mich diese Via Dolorosa entlangschleppen wie ein rheumatisches Gespenst. Ich träume von Katheter und Bettpfanne, aber die Anträge dafür stecken irgendwo im System fest. Wir haben es alle nicht leicht.

Fenster gibt es nur eins, doch die Welt kommt auf dem Bildschirm zu mir. Mails gehen ein und aus, und das liebe Facebuch wird immer dicker. Gletscher schmelzen, Präsidenten werden schwärzer, und Menschen beweinen den Verlust von Autos und Häusern. Die Zukunft wartet am Gepäckband, lächelnd und mit Schlitzaugen. Ja, ja. Von meinem weißen Bett aus beobachte ich alles. Ich liege da wie eine bedürfnislose Leiche und warte abwechselnd auf den Tod oder auf jemanden mit einer lebensverlängernden Spritze. Sie kommen zweimal täglich, die Mädchen vom Häuslichen Pflegedienst Reykjavík. Die von der Frühschicht ist ein liebes Ding, die Spätschichtscheuche hat kalte Hände und Mundgeruch und leert die Aschenbecher mit mürrisch saurer Miene.

Wenn ich mein Auge zur Welt schließe, das Licht lösche und herbstliches Dunkel den Schuppen erfüllt, dann kann ich durch ein kleines Fensterchen hoch oben in der Wand die berühmte Friedenssäule erkennen. Jetzt ist der selige John Lennon doch noch zu einem Licht geworden wie der Waldgott in einem Gedicht von Ovid und erleuchtet in langen Nächten die Meerengen. Seine Witwe war so nett, ihn senkrecht in mein Blickfeld zu stellen. Ich nehme ihn als Nachttischkerze und wünsche ihm eine Gute Nacht.

Natürlich kann man sagen, ich würde hier in der Garage vor mich hin gammeln wie eine ausrangierte Karre. Das habe ich auch einmal zu Gu‡jón gesagt. Er und Dóra vermieten mir den Schuppen für 65 000 Kronen im Monat. Gu‡jón hat gelacht und mich Oldsmobile getauft. Im Netz habe ich ein Bild von einem Oldsmobile Viking gefunden, 1929er Modell. Ich wusste echt nicht, dass ich schon so verdammt alt bin. Das Ding sah aus wie eine aufgemotzte Pferdekutsche.

Ich kann mich nicht bewegen, ohne außer Atem zu kommen, bin den Nichtbegrabenen, wie man in alten Zeiten gesagt hat, nur noch eine Last. Derart schwach sind die Lungen nach jahrzehntelangem Rauchen. Eine »Sauerstoffmaske« mit anhängender Nasensonde haben sie mir angeboten, aber um so eine Pressluftflasche zu bekommen, müsste ich dem Gott Nikotin abschwören – »wegen der Brandgefahr«! Über weite Strecken hat er mir allerdings besser getan als die meisten anderen, lieber gebe ich den Geist auf als ihn. Deshalb schnaufe ich wie eine alte Dampflok, und die Wege zum Klo bleiben mein täglicher Bußgang. Zuhause auf den Svefneyjar-Inseln gab es eine Höhle direkt am Meer, die man den Knabenkasten nannte; das war jahrhundertelang nichts als ein Scheißhaus für die Männer.

Ach, ich komme vom einen aufs andere, und das eine oder andere kommt über mich. Wenn man ein ganzes Internet an Erlebnissen hinter sich hat, eine Schiffsladung voller Tage, dann fällt es schwer, auszusortieren und eins vom anderen getrennt zu halten. Entweder erinnere ich mich an alles auf einmal oder an gar nichts.

Ach ja, den lieben Landsleutchen ist wohl neulich das System abgeschmiert; ein Jahr ist es jetzt her. Die Krankenschwestern und Dóra meinen, die Stadt stehe immer noch. Reykjavík sehe man den Zusammenbruch nicht an, im Gegensatz zu Berlin, wo ich dummes Stück bei Kriegsende herumgeturnt bin. Ich weiß ja nicht, was besser ist, real oder auf Pump zugrunde zu gehen. Allerdings weiß ich, dass meinem Dundi die Luft ausgegangen ist wie einem Luftballon, dabei war sowieso schon nicht mehr viel mit ihm los. Er hat bei der KB-Bank gearbeitet und seinen Kurs an das Flackern auf seinem Bildschirm gekoppelt, irgendeine rote Linie, die er mir einmal ganz stolz gezeigt hat.

Ich selbst hatte einfach einen Riesenspaß an dem ganzen »Zusammenbruch«. Die ganzen Wirtschaftswunderjahre hindurch war ich ans Bett gefesselt. Die Habgier um mich herum fraß mir am Ende alle Ersparnisse auf, und deshalb tat es mir nicht leid, als die ganze Kohle verbrannte. Geld spielt für mich längst keine Rolle mehr. Wir rackern uns das ganze Leben lang ab, um etwas für das Alter beiseitezulegen. Dann kommt das Alter und hat mit Geld gar nichts zu tun. Ach, das will ich denn doch nicht sagen; es wäre natürlich nett gewesen, wenn ich mir ein deutsches Jüngelchen hätte kaufen können, das mir alter Matratzenhyäne dann halbnackt bei Kerzenschein Schiller hätte deklamieren müssen. Aber Frischfleischhandel ist hierzulande mittlerweile bestimmt verboten.

Ich habe sicherlich nur noch ein paar Wochen zu leben, zwei Stangen »Pall Mall«, einen Computer und eine Handgranate, und doch habe ich es nie besser gehabt im Leben.

2

FEU DE COLOGNE

2009

Die Handgranate ist ein Ei aus Hitlers Zeiten, das mir im Krieg in die Hände gefallen ist und mich durch sämtliche Höhen und Tiefen meines Lebens begleitet hat, durch all meine sauren und zähen Ehen und Liebschaften. Nun wäre es an der Zeit, sie einzusetzen, wenn der Sicherungsstift nicht schon vor vielen Jahren abgebrochen wäre, an einem der schlechteren Tage meines Lebens. Zu explodieren ist natürlich auch keine besonders angenehme Art zu sterben. Außerdem ist mir meine hübsche, kleine Bombe nach all den Jahren richtig ans Herz gewachsen. Wäre doch schade, wenn die lieben Enkelchen sie nicht in der Silberschale auf der Familienanrichte bewundern könnten.

Meine geliebte Handgranate liegt angenehm in der Hand und kühlt die verschwitzte Handfläche mit ihrem geriffelten Eisenmantel, gefüllt mit Frieden. Das ist nämlich das Merkwürdige an Waffen: Für die, die vor ihnen stehen, können sie ganz schön unangenehm werden, während sie denen, die sie in Händen halten, große Erleichterung verschaffen. Einmal vergaß ich mein kraftspendendes Ei in einem Taxi und fand keine Ruhe, bis ich es nach endlosen, erregten Telefonaten mit der Zentrale wiederbekam. Der Taxichauffeur stand dann verschüchtert auf der Treppe und kniff das Hirn zusammen, während er mich fragte: »Ist das nicht eine alte Handgranate?«

»Ach was, das ist Schmuck. Hast du denn noch nie die Eier des Zaren gesehen?«

Lange Zeit bewahrte ich sie jedenfalls in meinem Schmuckkästchen auf. »Was ist denn das?«, fragte mich Bæring aus den Westfjorden einmal, als wir uns auf den Weg in den Festsaal des Hotels machten.

»Parfüm, Feu de Cologne.«

»Echt?«, staunte der Seebär.

Männer mögen für gewisse Dinge ganz brauchbar sein – schlagfertig sind sie nicht.

Es war auch nie ein Nachteil, die Granate in meiner Handtasche zu wissen, wenn es spät wurde und irgendein Idiot mich unbedingt nach Hause bringen wollte.

Jetzt habe ich sie entweder im Nachttisch oder zwischen meinen verrottenden Beinen; dann liege ich auf diesem deutschen Stahlei wie eine Nachkriegshenne, die Feuer ausbrüten will. Und daran fehlt es doch auch in dem Stumpfsinn, zu dem unsere Gesellschaft verkommen ist, völlig gewaltfrei. Es tut jedem gut, mal sein Haus zu verlieren oder mit anzusehen, wie dem Liebsten in den Rücken geschossen wird. Ich bin nie gut mit Menschen ausgekommen, die noch nie über Leichen gestiegen waren.

Vielleicht geht sie ja los, wenn ich sie auf den Boden pfeffere? Handgranaten lieben Steinfußböden, habe ich mal gehört. Aber ehe ich mich in die Luft sprenge, erlaube ich mir, mein Leben an mir vorüberziehen zu lassen.

3

HERR BJÖRNSSON

1929

Ich kam im Herbst 1929 in einem Ísafjorder Blechschuppen zur Welt. Und man hängte mir diesen merkwürdigen Namen Herbjörg María an. Heidnisches und Christliches mischten sich darin wie Öl und Wasser, und die beiden bekämpfen sich heute noch in mir.

Mama wollte mich nach ihrer Mutter Verbjörg nennen, aber davon wollte Oma nichts hören. Ihrer Ansicht nach war das Leben in den Verbú‡ genannten Fischerhütten ein elendes Hundeleben in Nässe und Kälte, und sie verwünschte ihre eigene Mutter dafür, sie nach einer solchen Schande benannt zu haben. Großmutter Verbjörg ruderte siebzehn Fangzeiten, Frühling, Herbst und Winter, »in jedem Pisswetter, das sie da in der Gegend erfunden haben, und an Land war es nur noch schlimmer«.

Mein Vater kam dann in einem Brief, den er nach Ísafjör‡ur schickte, mit dem grandiosen Vorschlag, aus Verbjörg Herbjörg zu machen. Ich selbst hätte den Namen meiner Urgroßmutter mütterlicherseits vorgezogen, der großen Blómey Efemía Bergsveinsdóttir von Bjarneyjar. Sie war lange Zeit die einzige Frau in der Geschichte Islands mit diesem Namen, bis sie schließlich 50 Jahre nach ihrem Tod zwei Namensschwestern bekam. Eine war eine Textilkünstlerin, die die längste Zeit in einem verfallenden Schuppen auf der Hellishei‡i lebte, die andere Blómey starb jung, lebt aber noch immer auf dem letzten Hof am Augengrund und erscheint mir manchmal auf dem Grenzstreifen zwischen Traum und Wirklichkeit. Eigentlich sollten wir für den Tod genauso getauft werden wie für das Leben und uns für die Beerdigung und die Ewigkeit auf dem Kreuz einen Namen aussuchen dürfen. Ich sehe es direkt vor mir: »Blómey Hansdóttir, 1929–2009«.

Damals trug niemand zwei Vornamen, bis auf meine gescheite und hübsche Mutter, die kurz vor meiner Geburt eine Erscheinung hatte. In einer Bergmulde auf der anderen Seite des Fjords erschien ihr die Mutter Gottes. Sie saß da auf einem Felssockel und war ungefähr hundertzwanzig Meter groß. Aus diesem Grund erhielt ich auch ihren Namen, und irgendeinen Segen muss es natürlich gebracht haben.

María mildert die Härte von Herbjörg, aber ich bezweifle, dass jemals unterschiedlichere Frauen einen Namen geteilt haben. Die eine weihte ihr Leben Gott, die andere ihres einer ganzen Armee von Männern.

Obwohl es das Vorrecht aller isländischen Frauen ist, bekam ich nicht den Namensbestandteil -tochter verliehen, sondern wurde ein Sohn. Meine väterliche Familie, mit Minister- und Botschaftertiteln vorn und hinten bestückt, hatte im Ausland Karriere gemacht, wo es nur Familiennamen gab. Und so wurde die gesamte Familie auf den Kopf eines einzigen Mannes festgenagelt. Alle mussten wir als Vatersnamen den von Opa Sveinn annehmen (der am Ende der erste Präsident Islands wurde). Daher kam es, dass sich außer ihm niemand aus der Familie einen eigenen Namen machen konnte, und deshalb brachten wir keine weiteren Minister oder Präsidenten mehr hervor. Großvater erreichte den Gipfel, und die Aufgabe von uns Kindern und Kindeskindern war es, den Abhang vorsichtig wieder hinabzutrippeln. Wenn man sich in stetem Niedergang befindet, ist es nicht leicht, sich seinen Ehrgeiz zu bewahren. Irgendwann jedoch sind wir bestimmt ganz unten angekommen, und dann geht es mit dem Geschlecht der Björnssons wieder aufwärts.

Zuhause auf Svefneyjar wurde ich immer Hera gerufen, aber als ich im Alter von sieben Jahren mit meinen Eltern zum ersten Mal Vaters Familie in Kopenhagen besuchte, hatte das Hausmädchen aus Jütland Probleme mit der Aussprache und rief mich »Herre« oder »der kleine Herr«.

Anfangs hat mir diese Spöttelei richtig weh getan, zumal ich auch recht jungenhaft aussah, aber der Spitzname blieb an mir hängen, und ich habe mich nach und nach an ihn gewöhnt. So also wurde aus der Jungfrau ein Herr.

Als ich nach langem Auslandsaufenthalt in den Fünfzigern in die Vergnügungslokale der kleinen Stadt am blauen Sund eingeführt wurde, erregte ich kein geringes Aufsehen: eine strahlende junge Dame mit Lippenstift und weltgewandten Manieren, so eine kleine Marilyn mit achtzehn Herren zum Ausreiten an jeder Hand und diesem Namen, der fast wie ein Bühnenname klang: »Unter den Gästen befand sich auch Frl. Herr Björnsson, Enkelin des isländischen Präsidenten, die überall Aufmerksamkeit erregte. Herr Björnsson ist soeben von einem längeren Aufenthalt in New York und Südamerika zurückgekehrt.«

Jeder bekommt seine Zahl im Leben, an der er zu schleppen hat. Mama bekam die 1904, Papa 1908, ich 1929 und meine Jungen noch höhere Zahlen. Anders als beim Lotto kann man mit den Zahlen aber nichts gewinnen, außer dass ich mich vielleicht glücklich schätzen darf, das Leben in seiner ganzen schmierigen Fülle kennengelernt und nicht nur an seinen Zuckerseiten geschleckt zu haben. Ich kann auch nicht sehen, dass die nach dem Krieg geborenen Generationen ein besseres Leben bekommen hätten. Abgesehen von der Langeweile, unter einem bombenlosen Himmel aufzuwachsen. Krieg zu führen liegt nun mal in der Natur des Menschen, in Wahrheit fürchten wir doch nichts mehr als Frieden auf Erden. Die Angst davor ist allerdings unbegründet. Wo Leben ist, ist auch Krieg.

4

LÓA

2009

Oh, da kommt mein Goldstück Lóa. Wie eine weißblühende Rose aus dem Morgendunkel.

»Guten Tag, Herr. Wie geht’s uns heute?«

»Ach, verschon mich mit Komplimatenten!«

Der Tag hat noch kaum zu grauen begonnen, und grau wird er werden wie all seine Brüder. Morgengrauen nennt es der Deutsche.

»Bist du schon lange wach? Die Nachrichten gesehen?«

»Ja, ja. Sie fallen immer noch, die Trümmer des Crashs …«

Sie legt Jacke, Schal und Mütze ab und seufzt. Wäre ich ein sexbesessener Knabe mit ernsthaften Absichten, würde ich mir zuliebe dieses Mädchen heiraten, denn sie ist die Güte und der Liebreiz in Person mit ihren himmlisch roten Bäckchen. Die mit den roten Wangen enttäuschen einen bestimmt nie.

»Hast du keinen Hunger?«, fragt Lóa, während sie in der Kochecke das Licht anknipst und ihren Schnabel in Regale und Schränke steckt.

»Hafergrütze wie üblich, oder?« Das fragt sie jeden Morgen, sobald sie sich zu dem Kühlschrankwürfel bückt, den Dóra mir überlassen hat und der mich manchmal mit seinem eiskalten Murren wach hält. Ich muss zugeben, dass die kleine Lóa untenrum etwas breit gebaut ist, Beine wie vierzigjährige Birkenstämme. Wahrscheinlich hat die Ärmste deswegen noch keinen abgekriegt und lebt ohne eigene Kinder im Haus ihrer Mutter. Begreife einer die Männer, dass sie sich etwas so Liebes und Hübsches entgehen lassen!

»Na, was sagst du, was hast du denn am Wochenende erlebt? Hast du endlich mal einen rangelassen?«, frage ich und hole Luft. Für jemanden, der auf Sauerstoff aus einer Flasche angewiesen ist, war das eine ziemlich lange Rede.

»Was?«, fragt sie bedeppert mit der blauweißen Milchtüte in der Hand.

»Na ja, bist du ausgegangen? Um ein bisschen Spaß zu haben?«, frage ich, ohne aufzusehen. Hol mich der Teufel, wenn ich nicht das Krächzen des Todes in der Stimme habe!

»Ach so. Nein, ich habe meiner Mutter geholfen. Sie wollte im Wohnzimmer neue Gardinen aufhängen. Am Sonntag, also gestern, sind wir dann ins Südland gefahren, meine Oma besuchen. Sie wohnt in Hella.«

»Du musst auch mal an dich selbst denken, Lóa.« Ich mache eine Atempause, ehe ich weiterspreche. »Du darfst deine Jugend nicht an alte Weiber wie mich vergeuden. Die Brunftjahre sind schnell vorbei.«

Ich mag sie so gern, dass ich meinen Sprechwerkzeugen, Hals und Lungen diese Tortur antue. Der Schwindel, der darauf folgt, ist wie ein Fliegenschwarm hinter meinen Augen.

»Die Brunftjahre?«

»Ja … nein, Donnerwetter, was antwortet der mir denn jetzt?«

»Wer?«

»Mein Bakari.«

»Bakari?«

»Ja, so heißt er. Hossa, jetzt habe ich ihn richtig heiß gemacht.«

»Du hast vielleicht viele Freunde«, sagt sie und wendet sich der Wäsche zu.

»Jaaa, mittlerweile gut über siebenhundert.«

»Was? Siebenhundert?«

»Na ja, auf Facebook.«

»Bist du auf Facebook? Darf ich mal schauen?«

Duftend beugt sie sich über mich, und ich rufe meine Seite aus den Zauberwelten des Netzes herauf.

»Wow, ein Superbild! Wo bist du da?«

»Das war in Baires. Auf einem Ball.«

»Baires?«

»Ja, Buenos Aires.«

»Und was ist das hier? Dein Status? Is killing dicks. Hui.«

»Na ja, wenn du unser augenzwinkernd wörtlich ins Englische übersetzt, kommt das dabei raus.«

»Ha, ha. Hier steht aber, dass du bloß hundertdreiundvierzig Freunde hast. Du hast doch behauptet, du hättest über siebenhundert.«

»Na ja, das ist nur eines meiner Profile. Ich hab ’ne ganze Menge davon.«

»Mehrere Facebook-Profile? Darf man das denn?«

»Ich denke nicht, dass irgendetwas auf dieser Welt verboten ist.«

Sie staunt gutgelaunt und geht in ihre Küchenecke zurück. Seltsam, wie wohl man sich in Gegenwart arbeitender Menschen fühlt. Das macht die Aristokrassie in einem. Ich komme zur Hälfte vom Meer und zur anderen aus einem Palais. Das hat dazu geführt, dass ich früh die Beine spreizen musste. Meine hochdänische Großmutter war eine erstklassige Sklaventreiberin. Am emsigsten war sie aber selbst. Sie war unsere erste First Lady. Vor jedem Galadiner tänzelte sie von mittags bis abends im Bankettsaal auf und ab – ein Zigarillo zwischen den Lippen, ein zweites in der Hand – und versuchte, an alles zu denken und die richtige Sitzordnung auszutüfteln. Es durfte nichts fehlen, nichts durfte schiefgehen. Sonst war es aus mit Land und Leuten. Hätte der amerikanische Botschafter eine Gräte in den Hals bekommen, wäre die Marshallplanhilfe in Gefahr geraten. Sie wusste, dass Verhandlungsgespräche allein so gut wie gar nichts bedeuteten.

Ohne Großmutter Georgía wäre Opa niemals Präsident geworden. Sie war die perfekte Lady, gab jedem, hoch wie niedrig, das Gefühl, sich in ihrer Gegenwart wohl zu fühlen, verfügte über das, was die Dänen takt og ton nennen, und charmierte sogar ein Fass ohne Boden wie Eisenhower.

Ein Hoch auf die politische Klugheit jener Zeit, die dieses Paar dazu auserkoren hatte, die frisch geborene Republik zu repräsentieren: er Isländer, sie Dänin. Eine höfliche Geste gegenüber dem ehemaligen Herrenvolk. Wir zerschnitten das Tischtuch mit den Dänen, blieben aber mit ihnen verheiratet.

5

BAKARI

2009

Bakari Matawu lebt in Harare, der Hauptstadt des früheren Rhodesien, das laut Wikipedia inzwischen Simbabwe heißt. Er ist seit langem Tankwart, schwarz wie Erdöl, mit Wangenknochen wie ein Inuit und einem Herz aus Käse. Der Junge ist verrückt nach alten Hühnern wie mir. Er ist ganz gierig auf diese vierzig Kilo krebsmariniertes Weiberfleisch, die ich noch auf die Waage bringe. Heute schreibt er, auf Englisch:

Hallo Linda.

Danke für deine E-Mail. Sie ist gut. Wenn ich dein Bild betrachte, ist sie gut. Dein Gesicht ist wie ein Eiswürfel. Gut, dass es deinem gebrochenen Bein besser geht. Es ist auch gut, die Stadt zu verlassen, wenn man so was hat. Deine nordischen Augen folgen mir morgens wie eisblaue Katzen zur Arbeit.

Das Geldsammeln macht Fortschritte. Gestern habe ich zwei Dollar bekommen, vorgestern drei. Hoffentlich bekomme ich genug für den nächsten Sommer zusammen. Ist es dann nicht zu kalt?

Ich habe jetzt den anderen Jungen auf der Tankstelle von dir erzählt. Sie sind sich alle einig, dass du eine Schönheit bist. Einer, der mit ’nem Auto kam, sagte, er würde sich noch von der Misswahl an dich erinnern. Er sagt, Islandfrauen sind schön, weil Frauen besser an einem kühlen Ort gelagert werden. Love, Bakari

Er spart Geld, um herzukommen. Die arme Socke! Und gibt sich alle Mühe, Isländisch zu lernen, schaufelt tiefgefrorene Substantive in sich hinein und beugt eiskalte Verben. Als Minimalanstrengung erwartet Linda von ihren hartnäckigen Verehrern, dass sie ihre Sprache lernen, und mittlerweile betreibt sie ein Fernlehrinstitut mit Verbindungen in die ganze Welt. Alles für Island. Linda ist Linda Pétursdóttir und war 1988 Miss World. Ich benutze ihren Namen und ihr Gesicht, seitdem mir der Krankenpfleger Bóas (der zum Studieren ins Ausland gegangen ist) eine E-Mail-Adresse eingerichtet hat: lindapmissworld88@gmail.com. Dadurch bin ich an viele schöne Geschichten gekommen, die mir die langen, dunklen Herbstabende verkürzen.

Bakari ist ziemlich romantisch, aber völlig frei von westlichen Klischees, von denen ich nach fünfzig Jahren auf dem internationalen Liebesmarkt auch genug habe.

Neulich schrieb er: Wenn die Liebe da ist, sagen wir in meinem Land, man isst Blumen vor Verlangen. Das tue ich nun für dich, Linda. Heute habe ich für dich eine rote Rose gegessen, die ich im Park gefunden hatte. Gestern esse ich weiße Nelke, die Mama auf dem Markt bekam. Morgen esse ich Sonnenblume, die in unserem Garten steht.

Es wird ihm weh tun, wenn er vom Tod der Schönheitskönigin erfährt, den ich natürlich früher oder später werde erfinden müssen. Dann werden in Harare Blumen und Kränze verputzt.

6

KAPSTADT

1953

Einen Sommer habe ich in Afrika verbracht, doch einen, den man eher Winter nennen konnte. Es kann kalt sein in Kapstadt, und nie habe ich derart krumm gewachsene Bäume gesehen, nicht einmal hier in unserem Dauersturmland.

Ehrlich gesagt ging es mir hundeelend in Südafrika. Die ganze Zeit lief ich voller Gewissensbisse den Schwarzen gegenüber herum, denn natürlich gingen alle davon aus, dass ich blasshäutiges Wesen eine Burin sei, samt eingebauter Apartheid, und das, obwohl ich nie hässlich zu ihnen gewesen bin. Da habe ich den Rassismus in mir wiedergefunden, von dem ich glaubte, ich hätte ihn in Dänemark zurückgelassen. Wenn es zwei Völker gibt, die ich jemals gehasst habe, dann waren es die Dänen und die Buren. Die Ersteren für ihre Herrenallüren, die sich mir als Kind eingebrannt haben, und die Letzteren für ihre weltbekannte widerwärtige Einstellung, von der ich gehört habe, dass sie noch immer in Mode sei, trotz aller guten Taten des heiligen Mandela.

Was mich an Afrika am meisten überrascht hat, war, wie rein und hell es ist. Es erinnerte mich an Island. Auf einer Schotterpiste durch den Krüger-Nationalpark zu fahren war fast, wie einem Waldweg in ¢ingvellir zu folgen. Der Nationalpark nennt sich Zoo ohne Gitter, und die Besucher dürfen frei zwischen Löwenrudeln herumkurven, allerdings wird davon abgeraten, einer Hyäne aus dem offenen Fenster zu winken, außer man möchte sie loswerden. Um dieses Naturparadies zu schaffen, mussten die Buren eben ein paar Eingeborenenstämme ausrotten. Damit der weiße Mann Bestien begucken kann, die noch blutrünstiger sind als er selbst, musste er erst einige Schwarze fressen.

Trotzdem war es ein herrlicher Sommer. Bob machte noch immer Spaß – er gehörte zu der Sorte Männer, die ein halbes Jahr lang köstlich und danach nur noch unerträglich sind – und schaffte es, mich für Modelaufnahmen zu verschachern. Für zwei Wochen mimte ich die Fotonutte und trieb es für ordentliches Geld mit Keksen und Schubkarren. Mir ging der Job mächtig gegen den Strich, weitere Aufnahmen, bei denen ich an den Hängen des Tafelbergs meine nackten Schenkel zeigen sollte, lehnte ich ab. Ich muss aber zugeben, dass die Vorstellung, meine Beine zur Anstachelung der Fleischeslust in Reifenwerkstätten des südlichsten Afrikas hängen zu sehen, meiner Eitelkeit schmeichelte, während sie mir gleichzeitig zuwider war.

Es ist eines unserer Hauptprobleme als weibliche Wesen: Wir wollen, dass man uns blind und taub anhimmelt, aber auch, dass man auf uns hört, ohne hinzusehen. Wir wollen frei herumlaufen und wünschen uns zugleich, dass uns Augen und Blicke folgen. Zumindest solange unsere jugendliche Frische anhält. Nachdem ich mit dreißig selbst das Fotografieren erlernt hatte, habe ich jedes Interesse an dem Getue um Schönheit verloren. Wer sich zum Bild macht, hat damit seine Sprache verloren, denn auch wenn ein Bild mehr sagt als tausend Worte, sind es nicht die der Abgebildeten, sondern die des Betrachters. So wünschen sich die meisten Männer sprachlose Frauen. Ich habe viele Frauen gesehen, die sich eine Heirat erschwiegen haben, aber sobald die Schönheit zu schwinden begann, ging das Gekeife los. Dóra hier ist auch so ein ehemals hübsches Gesichtchen, das mittlerweile so viel quatscht, dass Gu‡jón sich am liebsten in seinem Jeep aufhält. Das Beste wäre natürlich, wenn Männer mit uns wie mit ihresgleichen verkehren könnten, als wären wir auch Männer, nur eben mit viel schönerer Haut.

Aber damals, als ich von meinem Bob in Kapstadt von einer Bar in die andere auf Händen getragen wurde, als ich auf Schiffsplanken südlich des Äquators drei Heiratsanträge bekam oder als ich im Schoß der Familie im Amtssitz des Präsidenten an einem Galadiner teilnahm, bei dem ich die Augen nicht von Marlene Dietrich lassen konnte, da vermochte ich mir nicht vorzustellen, dass ich mein Leben einmal allein in einer schlecht geheizten Garage in Grensás, einem Viertel von Reykjavík, beschließen sollte, unfrisiert und auf Kissen verschimmelnd, mit einem veralteten Computer auf dem Bett und den Krallen des Todes auf der Schulter.

7

SVEFNEYJAR

1929

Ich wurde, wie gesagt, am 9. September 1929 in der Mánagata in Ísafjör‡ur geboren. Man hatte Mama weggeschafft, damit sie das bekommen sollte, was keiner sehen wollte und was es nie hätte geben sollen: mich. Für die Aufnahme in die feine väterliche Familie gab es eine Mindestaltersgrenze, und deshalb verbrachten Mama und ich die ersten sieben Jahre bei Bauer Eysteinn auf Svefneyjar und seiner Frau Ólína Sveinsdóttir von Hergilsey, wo Mama als Dienstmagd arbeitete.

Lína war eine Prachtfrau, breit gebaut, mit kräftigen Brüsten, stets einem Lied auf den Lippen, wenn auch mit etwas schriller Stimme, weich im Herzen, aber mit unglaublich starken Armen. Mit der Zeit bekam sie vom Rheuma ziemlich steife Beine. Sie lenkte das große Haus wie ein Kapitän, ein Auge auf die Wellen gerichtet, das andere auf den Herd. Für meine Mutter war sie wie eine Mutter, denn Großmutter besaß zwar viele vorzügliche Eigenschaften, mütterliche Wärme gehörte aber nicht dazu.

Bauer Eysteinn war ein Mann mit klaren Gesichtszügen und flaumigem Bart, Seerotwangen und Augen wie eine stille Meeresbucht, großen Händen und breiten Schultern; in den letzten Jahren ging er mit hängendem Bauch am Stock. Er war ein »guter und guter Mann«, wie Großmutter Vera immer sagte. Sie kam von beiden Seiten aus dem Brei‡afjör‡ur und hatte auf mehr als hundert seiner Inseln Heu gemacht. Lob sprach sie immer doppelt aus. »Oh, der ist fein und fein«, sagte sie über Kandis oder einen Kaufmann. Großmutter war hundert Jahre alt, als ich zur Welt kam, und hundert Jahre, als sie starb. Ein ganzes Jahrhundert lang hundert Jahre alt. Im Namen des Meeres getauft und auf vielen Fangfahrten abgehärtet, niemandes Tochter und die ewige Heldin meines Denkens: Verbjörg Jónsdóttir.

Tja, so kam ich also in den Genuss sieben wunderbarer Jahre am Brei‡afjör‡ur, bevor mein Vater sein Gedächtnis wiederfand und sich erinnerte, dass er an diesem Küstenabschnitt Islands noch eine Frau und eine Tochter hatte. Meine Kindheit war mit Inseln besät. Inseln voller bootstüchtiger Menschen und Tang fressendem Vieh. In der Sonne leuchtende und von gelbem Vorjahresgras bewachsene Inseln, gischtübersprüht von Winden aus allen erdenklichen Richtungen.

Es heißt, wer sämtliche Inseln im Brei‡afjör‡ur besucht habe, sei ein toter Mann, denn etliche von ihnen lägen unter dem Meeresspiegel. Wenn es bei Flut unzählige sind, dann sind es bei Ebbe unfassbar viele, wie so viele Dinge im Leben, die man nicht vollkommen begreifen kann. An wie vielen Orten habe ich gelebt? Wie viele Männer habe ich gehabt? Wie oft war ich verliebt? Jeder erinnerte Augenblick ist eine Insel über der Tiefe der Zeit, hat einmal ein Dichter gesagt, und wenn der Brei‡afjör‡ur mein Leben ist, dann sind seine Inseln die Tage, an die ich mich erinnern kann, und jetzt tuckere ich mit dem neumodischen Außenbordmotor, den man Computer nennt, in meinem Bettnachen zwischen ihnen umher.

Tucker, tucker, tucker.

8

VERSINKEN

2009

Jetzt sinke ich mit ihm in die Tiefen der Matratze, federweich und eiskalt, tödlich blau und erstickend, wo seegeschädigte Matrosen, Frauen und Großdichter auf plattfischgepflastertem Grund ihren Geschäften nachgehen. Meine lieben Grundbewohner, seht, jetzt gehe ich unter, mit meiner gesamten Ladung, mit Rudern und Segeln. Mit meiner ganzen Lüge.

Ich kneife die Augen zusammen und höre Luftblasen aus mir herausblubbern. Die Perücke löst sich von meinem Schädel und verwandelt sich in eine außergewöhnlich feste Qualle, die mit ihren Tentakelhaaren Dorsch und Schellfisch winkt, während der Säuglingsflaum auf dem Kopf in der Strömung treibt wie unterernährtes Plankton und die Krankenhaushose sich bis in den Schritt aufbläht. Die Fersen sind eingedellt wie uralte Steckdosen, die mit drahtdünnen Sehnen an den Waden hängen, aber Strom führen sie längst nicht mehr, sie tanzen keinen Tango mehr wie damals in Baires. Das segelförmige Schlafanzugoberteil klebt an dem Röhrengestell, um das einmal festes, weißes Fleisch modelliert war. Aus dem offenen Halsausschnitt fließen kondomförmige Hautsäcke, die man Brüste nennt … oh, oh!

Hier sinkt ein krankes Klappergestell, ein gammelnder Garagengötze, eine marmorschwere Mumie, die kein Grabkreuz verdient hat, die gar nichts verdient hat, höchstens die Schaufel.

Ja, guckt mich altes Elend an und hört mich untergehend singen: See, See,

seht meine See!

Jetzt geh ich unter, und alles vergeh!

Aber was soll ich schon sehen, während ich da im Dunkel der Tiefe schwebe? Doch, ich sehe den Lebensabgrund, ich sehe mein eiskaltes, versalzenes Leben, meine ewige Götterbelämmerung. Städte zeichnen sich da unter mir ab, Inseln, Länder. Kerle grinsen wie Steinbeißer, Haie, mit deutschen Balkenkreuzen markiert, schwärmen umher, und von weit her sind die Luftschutzsirenen der Wale zu hören.

Aus dem grünen Dämmer kommt meine Verwandtschaft angeschwommen wie ein Schwarm Thunfische: Großvater und Großmutter mit ihrer ganzen adeligen Apothekersippe, Oma Vera in triefnassen Wollklamotten aus dem Brei‡afjör‡ur, Eysteinn und Lína, glücklich erschöpft wie eh und je, und Urgroßmutter Blómey wie ein von der See geschmirgelter Schiffsmast, aber kein bisschen modrig; da sind Mama und … Papa … sie schwimmen Seite an Seite; Papas Geschwister folgen ihnen mit feierlichen Mienen: Beta, Kylla, Henni, Prinz Óli und Puti … ganz zuletzt kommt ein kleines Mädchen, ein klitzekleines Mädchen … blondes Haar weht ihm um die Ohren wie weich wedelnde Flossen. O weh, meiner Seel! Seht euch diesen Gesichtsausdruck an! So hübsch, so unschuldig und richtete doch mehr Schaden an als eine Bombennacht in Berlin …

Sie ziehen vorüber, alle mit dem gleichen schwärmerischen Gesichtsausdruck wie die schlafenden Seelen auf den Bildern dieses norwegischen Malers, der das Haus am Skothúsvegur kaufen wollte; ich aber wollte nicht verkaufen, fand das Haus zu fest verwurzelt, um abtransportiert zu werden, konnte mir auch nicht vorstellen, dass ein ungewaschener Kerl nackt und norwegisch im Heim meiner Eltern herumspringen würde … Aber, ach, da schwimmt sie dahin, die liebe Familie.

Und ich sinke allein tiefer. Hinab in die tausend Umarmungen, die ein Menschenleben ausmachen. Unter mir sehe ich jetzt eine Stadt im Krieg, schwarzweiß, die Flammen feuerrot. Ich hänge mich an eine Bombe, an eine fallende Bombe. Ich bin eine Norne mit Flammenwerfer, eine Hexe auf dem Zauberbesen, der sich jetzt in Regen verwandelt … ja, es löst mich auf in Abertausende Tropfen, ich falle … ich falle …

Jetzt falle ich über ¢ingvellir; ich verbreite mich über die ganze Ebene von ¢ingvellir. Am Gründungstag der Republik: der 17. Juni 1944 – der Tag, an dem der große Regen kam. Ich durchnässe Fahnen und Speere, tropfe auf Schilde und Schwerter, auf Balustraden, Hüte, Krempen, Stuhllehnen und Tische und, ja, ich tropfe auch auf das Dokument, das mein Opa Sveinn, mein Großvater Sveinn Björnsson unterzeichnet. Ich sickere weiter, auf den Boden und tiefer, tief unter Großvaters Unterschrift, in die Erde, durch die Spalte bis hinab in das Magma unter dem Land, flüssige Lava, wo Hitler aufs Pult donnert inmitten des Feuers, das in Flammen durch mein Leben loderte …

»Willst du jetzt deine Grütze?«

»Was?«

»Ob du jetzt deine Hafergrütze möchtest?«

»In der Hölle wird nicht gegessen.«

»Wie?«

»In der Hölle braucht keiner zu essen!«

»Hier ist deine Hafergrütze. Soll ich dir helfen?«

»Mir kann keiner helfen.«

»Möchtest du allein essen? Du musst etwas essen.«

»Wer sagt das?«

»Wir müssen alle essen.«

»Du stopfst mich nur damit voll, damit ich hinterher aufs Klo muss.

Du willst unbedingt, dass ich scheißen muss. Damit du was zu tun hast. Mir den Arsch abwischen. Das ist es, was du willst. Ich will aber nicht aufs Klo müssen. Ich habe ausgeschissen!«

Nach dieser flammenden Rede bin ich am Ende.

»Herr …«

»Blómey! Blumeninsel! Die Blumeninsel im breiten Fjord. Das bin ich. «

»Ich kann kein Deutsch, das weißt du doch.«

»Du kannst überhaupt nichts.«

Sie guckt mich an, mich fauchendes Katzenweib, mich Faltenmonster mit peinlicher Perücke, und hält für eine Weile den Mund und den Grützeteller in der Hand wie die Dummheit in Person. Ich habe Besseres verdient. Verdammt noch mal! Ich habe so viel Besseres verdient. Ich habe immer gedacht, ich dürfte wenigstens in meinem eigenen Bett sterben, vielleicht sogar in Anwesenheit derer, die als »meine Familie« bezeichnet werden. Aber die Jungen scheinen sich nicht entscheiden zu können, ob sie mich lieber sedieren oder gleich sezieren lassen sollen. Du sollst Vater und Mutter ehren, hieß es mal irgendwo, aber wer weiß im Computerzeitalter noch, was einmal auf alten Schreibtafeln stand? Ganze drei Jahre habe ich jetzt weder von ihnen noch von ihren hängezitzigen Gespielinnen etwas gehört. Aber ich habe meine Kanäle, um sie zu beobachten.

»Du hast nicht vielleicht doch Hunger?«

»No, estoy cinco años.« »Was?«

»Ich bin keine fünf mehr.«

»Soll ich vielleicht den Computer wegnehmen, damit du selbst vom Schwenktisch essen kannst?«

»Schwertfisch?«

»Nein, Schwenktisch. So heißt das im Krankenhaus.« »Red mir nicht vom Krankenhaus! Ich bin nicht im Krankenhaus.« »Nein, nein, ich weiß«, sagt sie und stellt – völlig ungebeten – das

Rückenteil auf, richtet die Kissen, lüftet die Decke und entdeckt mein Kriegsei. Was für eine Unvorsichtigkeit! Ich habe vergessen, es wegzustecken. Sie holt es unter der Decke hervor. Könnte ich rot werden, würde ich es jetzt tun.

»Was ist das denn?«, fragt sie. »Das? Äh … Das ist …, wart mal … ach so ja, das ist ein sogenannter Kühlball. Den habe ich aus dem Krankenhaus, seit Urzeiten.«

»So?«

Aber das unschuldige Kind schluckt es und verstaut das Ding in der Nachttischschublade wie ein routinierter Requisiteur.

Ich finde meine Fassung wieder: »Du musst endlich mal einen ranlassen. Oder willst du eine schimmelige Jungfrau werden?«

»Ich weiß. Du hast es mir oft genug gesagt.«

»Deine Mutter macht dir keine Kinder.«

»Nein, das weiß ich auch. Ha, ha, ha.«

»Ich könnte dir einen Kerl besorgen. Wie gefällt dir mein Bakari?«

»Ich glaube, ich möchte lieber einen Isländer.«

»Pfhhh, das sind doch hohle Holzköpfe. Das Blut muss ein wenig aufgefrischt werden. Ein kleiner Goldregenpfeifer wie du sollte sich einen Pelikan schnappen. Daraus entsteht etwas Neues.«

»Der Goldregenpfeifer wartet auf den Frühling und auf den Einen, Richtigen.«

»Du bist ein kluges Mädchen. Du bist schlauer als ich, die ich meine Jungfernschaft hierhin und dorthin verschenkt habe. Komm, du Knackarsch, gib mir jetzt den Haferschleim!«

9

»DAS TAXI IST DA«

1959

Ich hatte immer ein Problem mit den Latschen von Jón dem Ersten, oder Vorjón, wie ich ihn später genannt habe. Abends streckte er sie mir entgegen, befahl mir, ihm die Socken auszuziehen und ihm Zehen, Fußsohlen, Fersen und Waden zu massieren. Es war mir völlig unmöglich, diese isländischen Männerbeine zu lieben, die wie Birkenstümpfe aussahen, hart und klobig, genauso leuchtend weiß wie das geschälte Holz und ebenso kalt und feucht. Die Zehen endeten in hornig-gelben Nägeln, die aussahen wie erfrorene Triebe nach einem Frostfrühjahr. Nicht zu vergessen der Geruch. In den Nachkriegsjahren stanken Schweißfüße bekanntlich grauenhaft, als die Männer Nylonsocken trugen und in Schuhen schliefen.

Wie konnte man diese isländischen Männer überhaupt lieben? Sie rülpsten bei Tisch und furzten ohne Unterlass. Nach vier isländischen Ehemännern und etlichen Gelegenheitsstechern war ich zu einem vrai connaisseur entweichender Darmwinde geworden, konnte Sorten und Abgänge unterscheiden wie ein Weinverkoster. »Leiser Heuler«, »Granate«, »Gasbombe« und »Luftwaffe« lauteten die Bezeichnungen, die ich den häufigsten Varianten verlieh. »Kaffeeböller« und »Chinakracher« waren ebenfalls bekannte Größen, am meisten gefürchtet waren jedoch »Dattelfürze«, eine Spezialität von Bæring aus den Westfjorden.

Isländische Männer können sich nicht benehmen; das haben sie nie gekonnt, und sie werden es nie können. Dafür sind sie oft ziemlich unterhaltsam. Jedenfalls finden das die isländischen Frauen. Sie haben so einen Notschutzraum in sich, wasserdicht und frostsicher, in den sie sich jederzeit zurückziehen können. Wer sich im Hochland verirrt und in Schnee eingräbt oder ein ganzes Wochenende lang in einem Aufzug festsitzt, kann jederzeit diesen speziell isländischen inneren Bunker öffnen und sich mit einer guten Geschichte in den gegebenen Umständen einrichten. Nach Weltenbummelei und Aufenthalten auf dem Kontinent war ich wohlerzogene und furzlose Herren herzlich leid, die einem stets die Tür aufhielten und alle Rechnungen zahlten, aber nie eine Geschichte erzählen konnten und mit denen im Bett entweder gar nichts los war oder bis zum Morgengrauen nichts als Kuschelsex.

Am meisten konnte ich noch mit deutschen Männern anfangen. Sie waren eine recht angenehme Mischung aus rülpsenden Nordmännern und kultivierten Südländern, ordentlichem Westen und wildem Osten, aber in den Nachkriegsjahren waren sie natürlich gescheiterte Existenzen, die zunächst einmal aufgefangen werden mussten. Und wer hatte dazu schon Zeit? Londoner sind aufgeschlossen und jolly, aber ihre berüchtigte abgebrühte Kaltschnäuzigkeit fand ich roboterhaft und auf Dauer langweilig. Diese reflexhafte Ironie scheint im Lauf der Zeit selbst ihren Kern angefressen zu haben. Die französische Masche gibt hingegen nichts als hohle Ernsthaftigkeit von sich. Der Italiener betet draußen jede Frau wie eine Königin an, bis sich zu Hause herausstellt, dass sie doch bloß eine Schlampe ist. Der Ami ist lustig und denkt in großen Maßstäben, will einen immer mit zum Mond nehmen. Zugleich aber ist er so kleinlich wie das letzte Häkelweib, und setzen auf dem Raumflug Wehen ein, muss er sich erst noch seiner peanut butter widmen.

Russen fand ich spannend. In Wirklichkeit waren sie die Isländischsten von allen. Sie leerten jedes Glas bis zur Neige und stürzten sich in jedes Besäufnis, konnten irrsinnig viele Geschichten erzählen und redeten niemals im Ernst, außer vielleicht ganz am Boden der Flasche, wenn sie anfingen, nach ihrer Mama zu weinen, die zweitausend Kilometer weit entfernt wohnte, aber trotzdem jeden Monat zu Fuß zu ihnen kam, um die Wäsche zu machen. Sie waren völlig verrückt und noch größere Sportsmänner im Bett als meine Landsleute, aber am Ende hatte ich genug von der ganzen Bodenturnerei.

Skandinavische Männer sind immer genauso taktlos wie Isländer. Sie sind schon bei Tisch betrunken, lachen lauthals und rülpsen, fangen irgendwann an zu »singen« und das auch in öffentlichen Gaststätten, in denen die Gäste dafür bezahlen, dem Lärm der Welt zu entrinnen. Ihr Portemonnaie aber wartete stets wohlverwahrt und stocknüchtern in der Garderobe, während der isländische Geldbeutel allen zur Bedienung offen mitten auf dem Tisch lag. Was das angeht, waren Isländer die weitaus größeren Wikinger. »Ein guter Ruf ist alles, und wer da nicht mithalten kann, ist ein altes Waschweib!«, rief mein Bæring aus Bólungarvík. Jeder Abend musste »historisch« enden, sonst war’s eine Niederlage.

Ich mochte sie trotzdem, die isländischen Tollpatsche, jedenfalls bis zu den Knien. Unterhalb davon gelang mir das nicht so gut. Als im Kreißsaal die Latschen von Jón Vorjón aus mir herauskamen, hatte ich schließlich die Nase voll. Es waren exakte Nachbildungen: Jóns Quadratfüße im Bonsai-Format. Schlagartig bekam ich einen unüberwindlichen Widerwillen gegen ihren Erzeuger und untersagte ihm, das Zimmer zu betreten und das Kind zu sehen. Ich höre noch den Ton der Überraschung in seiner Bassstimme draußen auf dem Gang, als ihm die Hebamme mitteilte, sie habe ihm ein Taxi bestellt. Ich habe mir das dann zur Regel gemacht: Ich habe meinen Typen den Tritt gegeben, indem ich ihnen ein Taxi rief.

10

JÓNSKERLE

1959–1969

In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg und vor den Kabeljaukriegen hieß jeder zweite Isländer Jón. Im Lauf von nur zehn Jahren bekam ich von drei Jóns drei kleine Jónskerle in die Röhre geschoben.

Als Erster kam Jón Haraldsson, ein brillantinegescheitelter Kaufmann mit Kinngrübchen und Meerrettich auf den Wangen. Von ihm bekam ich Harald Schönhaar. Beide waren taubstumm.

Danach kam Jón B. Ólafsson, in den Sechzigern eine bekannte Größe. Er war ein ins Rötliche changierender Schreiberling bei Tíminn, hart im Bett, aber sonst windelweich. Mit ihm bekam ich Smørrebrødkönig Ólaf, der mittlerweile in Bergen lebt und sich mit Brot am wohlsten fühlt, aber Pickel bekommt, wenn seine Mutter ihn besuchen möchte.

Der Dritte im Bunde war schließlich Jón Magnússon, Jurist und ein Genie in Sachen Familienforschung. Nonni Magg war ein etwas moppeliger Sonnyboy, der am besten die Kunst beherrschte, »den Tag zu nutzen«. Das tat er denn auch täglich, mit einem Glas nach Stundenplan. Mit ihm hatte ich meinen Maggi, Magnús den Gesetzesverbesserer. Beide hatten sie eine unglaublich ausgedehnte Verwandtschaft, da schon Jóns Vater drei Väter besessen hatte. Jón selbst gab damit an, der einzige lebende Isländer zu sein, der mit sämtlichen Landsleuten verwandt sei. »Grüß dich, Vetter, hallo, Kusine!« waren seine Lieblingsredewendungen. Das Schlimmste, was er über jemanden sagen konnte, war: »Wir sind lediglich Verwandte sechsten oder siebten Grades.«

Der Bequemlichkeit halber nenne ich sie Vorjón, Mittjón und Nachjón.

11

GROSSE FREIHEIT

1960

Dann gab es da noch Fri‡jón. Nachdem ich das Taxi für Vorjón bestellt hatte, machte ich mich auf die Socken und ging nach Hamburg; für zwei Jahre, wenn ich mich recht erinnere. Für den isländischen Alltag war ich zu jung und musste erst noch ein bisschen Leben probieren, ehe ich mich mit dem »Kindstod« abfinden konnte, denn wie Frauen wissen, sterben sie selbst, sobald sie Kindern das Leben schenken. Ich allerdings hatte bereits vor meinem Sohn ein Kind bekommen, mich aber geweigert, seinetwegen zu sterben, und war am Leben geblieben – der größte Fehler meines Lebens.

Nach sechs Monaten hatte ich aber genug davon, bei Nordwind und Schneeregen den Kinderwagen allein durch die Bankastræti zu schieben. Ich war nicht geschaffen für den grauen Alltag. Also gab ich meinen Sohn bei Johnson & Mutter im Bræ‡raborgarstígur ab. Mama hatte es sich in dieser lauwarmen Kaffeedynastie bequem gemacht. Siebzehn Jahre lebte sie mit Fri‡rik Johnson zusammen, während Papa Hakenkreuze zerschnitzte, die er aus dem Krieg mit nach Hause gebracht hatte.

Es war mein letzter Versuch, etwas aus mir zu machen. Ich ging auf die Dreißig zu und hatte im Leben nichts anderes gelernt, als mit Handgranaten zu hantieren und Tango zu tanzen. In Hamburg wollte ich Fotografie studieren. Ich hatte immer Spaß am Zeichnen gehabt, und in New York hatte mir Bob einen Einblick in diese neue Disziplin der Kunst verschafft. Sein Vater besaß einen Originalabzug von Man Ray und Bildbände mit den Arbeiten von Cartier-Bresson und Brassaï, die meinen Blick gefangennahmen wie druckerfarbenschwarze Klauen. Schnappschüsse haben mich immer mehr fasziniert als gestellte Aufnahmen. Später fand ich die Fotos von Lee Miller aufregend, besonders die aus dem Zweiten Weltkrieg. In Island gab es dagegen nicht viel Sehenswertes, aber ich tat mein Bestes, um mich auf dem Laufenden zu halten, und kaufte mir manchmal die Vogue oder das Life Magazine, wenn sie zu bekommen waren. Bis dahin war noch nie eine Isländerin zu einem Studium der Fotografie ins Ausland gegangen, doch mein Vater meinte, wenn ich für irgendwas Talent hätte, dann für die »Kunst des Augenblicks«.

Ich hatte mich schon »in der Kriegszeit« in der Hansestadt aufgehalten, als alles in Trümmern lag, aber mittlerweile war Hamburg wieder aufgeräumt und aufgebaut. Große Wiederaufsteiger, die Deutschen. Aber noch herrschte große Wohnungsnot, so dass ich mir schließlich mit einer Deutschen und ihrer französischen Freundin namens Joséphine eine Wohnung im Schanzenviertel teilte. Die beiden waren um einiges jünger als ich und ziemlich gut drauf. Ich ließ mich von ihnen anstecken und mit ins Vergnügen ziehen, so dass meine Erinnerungen an diese Hamburger Zeit reichlich dunkel ausfallen; ich wankte zwischen Nachtleben und Dunkelkammer hin und her.

Josie war eine von diesen Stadtschranzen, die bloß »wichtige Leute« kennen, und Astrid Kirchherr war unter den jungen Leuten in den Klubs von St. Pauli so eine Art aufgehender Stern; eine fragile Schönheit mit kurzgeschnittenen, blonden Haaren. Die angesagtesten Lokale damals waren der Kaiserkeller und der Top Ten Club. Eines Abends fielen wir in Erstgenannten ein und erlebten den elektrisierenden Auftritt einer Band aus Liverpool. Auch wenn der Saal noch nicht explodierte – das kam erst später –, spürte man schon, dass ihre Musik etwas Neues war. Ich hatte natürlich kaum Ahnung von Schlagern oder Popmusik, war aber trotzdem begeistert von der unschuldigen Spielfreude dieser begabten Pilzköpfe. Sie strahlten eine neu gewonnene Freiheit aus: Endlich ließen wir den Krieg hinter uns.

Mitten im Konzert wandte sich der Bandleader ans Publikum und sagte: »Hello Krauts! Ihr wisst, dass wir den Krieg gewonnen haben.«

Gelacht hat keiner. Damals verstand kein Mensch auf dem Kontinent Englisch. Dessen Verbreiter hatten noch keine Plattenverträge bekommen.

Das Schicksal aber lief zu großer Form auf, als es nach dem Krieg als Entschädigung für die unablässigen Bombenangriffe vier versprengte Engländer ausgerechnet in Hamburg einschlagen und dort alle Trommelfelle und Maßstäbe sprengen ließ. Große Freiheit hieß die Straße.

Sie spielten an acht Tagen die Woche, Eight days a week. So blieben sie immer im Training. Außerdem war die Konkurrenz hart. Man zahlte keinen Eintritt im Kaiserkeller, und deswegen verschwand das Publikum ebenso schnell, wie es gekommen war, wenn es langweilig wurde. Gleich nebenan gab es die ersten Striptease-Clubs. Die Konkurrenz zum Sexgeschäft hat der Welt also all diese Songs beschert. Das ist das Geheimnis hinter den Beatles. Das Gleiche kann man aber auch über Shakespeare und die Tonnen von Genialität sagen, die in diesem Mann steckten. Er dürfte zwar noch nicht gegen Striptease angekämpft haben, wohl aber gegen raufende Bären und Hunde im Nachbarhaus. Und da behaupten Leute, Sex und Gewalt seien Feinde der Kunst.

12

BEATLES-PARTY IN HAMBURG

1960

Mit der Zeit war ich in Hamburg so bekannt, dass ich zu einer Party mit diesen Siegertypen eingeladen wurde. Ein bemerkenswerter Augenblick im Leben einer jungen Isländerin, zumal es auch ganz anders hätte enden können.

Astrid ging damals mit einem weiteren Beatle: Stuart Sutcliffe. Er war ein schüchterner und sensibler Kunststudent, den der Quertreiber John ständig schikanierte, über dessen Klamotten und Bühnenauftritte er sich andauernd lustig machte. Der arme Stu flog auch bald aus der Band; für den Zirkus, der dann einsetzte, war er nicht gemacht und starb nur zwei Jahre später an Kopfschmerzen. Ich glaube, er hatte nicht eine Spur Talent, aber er war ein netter Junge.

Nach einem Konzert lud Astrid zu sich nach Hause ein. Es war natürlich ein echtes Abenteuer, mit diesen Jungs die Reeperbahn entlangzuschlendern, die damals schon mit knallharten Abzockbuden und roten Laternen gepflastert war. John war eindeutig der Chef der Truppe. Er war der Älteste und führte das große Wort, baggerte die Freudenmädchen an, fragte sie, ob sie etwa schon müde seien oder nicht lieber mit auf eine Party kämen, er würde dafür und für anderes zahlen. John riss Witze über Astrids deutschen Akzent und einige der Straßennamen auf dem Weg, und wir Mädels gackerten, wie es damals unsere Aufgabe war. Wahrscheinlich habe ich am lautesten gelacht. Jedenfalls hatte er es auf mich abgesehen.

An Paul habe ich keine großen Erinnerungen, außer an die Freundlichkeit, die aus seinen großen Augen sprach. Es war nicht zu verkennen, dass er ein netter Junge war. John hatte den Teufel im Leib, aber Paul war ohne alle Teufelei. Zusammen waren sie unschlagbar.

Astrid war so ein Twiggy-Typ. Ihr Zimmer hatte sie in Schwarz, Weiß und Silber gestrichen, von der Decke hingen Zweige, kahl natürlich. Es war hart an der Grenze dessen, was ich an Affektiertheit ertragen konnte. Aber es gab Musik und was zu trinken. Alte Scheiben von den Platters, glaube ich, und Nat King Cole. John fragte die Gastgeberin, ob sie ihre Plattensammlung vom Großvater geerbt hätte. Ich spürte eine gewisse Spannung zwischen ihm und Astrid, wahrscheinlich zielten die Spitzen auf Stuart, den John aus Eifersucht abwechselnd Shutcliff oder Stuffclit nannte. Jetzt witterte ich meine Chance und sagte, ich sei in den Staaten gewesen, ob er vielleicht Buddy Holly kenne. Mit der Brillantine im Haar sah John Buddy Holly nicht unähnlich. Jedenfalls war es das Zauberwort, denn er begann, mich nach Strich und Faden nach Buddy auszufragen, von dem ich nicht mehr wusste, als dass er tot war. Das Eis aber war gebrochen, und bald tanzten wir zusammen, obwohl John erklärte, er würde niemals tanzen. Irgendjemand machte das Licht aus, die Platters jaulten, und schon bald wurde ein Mädchen aus dem Brei‡afjör‡ur von einem Beatles-Kuss verschlungen.

Ich kam erst später darauf, dass es ein historischer Augenblick in der isländischen Geschichte war, wenn auch einer, über den man nicht reden durfte. Unmöglich, sich die Schlagzeile in Unser Jahrhundert vorzustellen: »Küsste Beatle in Hamburg.« Gleichzeitig war es so nebensächlich, dass man kaum drüber zu reden brauchte. Ein Tanz, ein Kuss. Klar fühle ich mich wie ein Mädchen, das Jesus geküsst hat. Mein letzter Mann, Bæring, wollte, dass ich der Woche oder sonst so einem Regenbogenblatt von diesem Kuss erzählte, weil er es für eine großartige Sensation hielt, aber ich habe mich rundweg geweigert, auch nach Johns Tod.

Ich führe ihn allerdings in meiner Jónsammlung, als Fri‡jón. Obwohl er gar kein Friedensengel war. Er hat selbst eingeräumt, dass sein ganzer Einsatz für den Frieden von seinem inneren Unfrieden herrührte, und sogar zugegeben, dass er auch Frauen geschlagen hat. So ist das mit diesen vermeintlichen Visionären.

Trotz seines jungen Alters hatte er schon damals den Humor eines alten Seebären; er strotzte vor Selbstsicherheit und Charme. Küssen konnte er auch ganz gut, und er fragte mich, ob die Engländer die Deutschen nicht auch in einem Kusskrieg besiegen würden; dann staunte er allerdings, als ich sagte, ich käme aus Island.

»Was? Ach, deswegen ist mir so kalt.«

»Ist dir kalt?«

»Nein«, grinste er, »ich komme auch aus Island.«

»Tatsächlich?«

»Ja. Jedenfalls nennt Mimi mein Zimmer immer Iceland.« »Warum das denn?«

»Weil’s darin immer so kalt ist. Ich habe andauernd das Fenster auf.« »Warum?«

»Smoke gets in your eyes«, säuselte er den Platters-Song, zu dem

wir gerade getanzt hatten. »Mimi will nicht, dass ich rauche.« »Wer ist Mimi?«

»Meine Tante. Oder meine Mutter. Meine wirkliche Mutter ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Wurde von einem Besoffenen überfahren.«

»Das ist ja schrecklich!«

»Ja. Ich muss den Kerl noch umbringen.«

Zu meinem eigenen Erschrecken detonierte der Satz in mir wie eine Bombe. Mir wurde schwarz vor Augen, die sich mit Tränen füllten, ich entschuldigte mich, ging auf den Balkon, hielt mich am eiskalten Geländer fest und guckte über den Häuserblock und den Fluss. Die Lichter der Großstadt glitzerten durch die Tränen, die mein Stolz zurückhielt. Ich wollte vor diesen Halbstarken nicht weinen. Meine Empfindlichkeit überraschte mich. War ich denn noch immer so verletzlich?

Er streckte vorsichtig den Kopf auf den schmalen Balkon hinaus: »Was ist? Habe ich was Falsches gesagt?«

Ich drehte mich um.

»Nein, nein, es ist nur … ich habe bloß auch … jemanden so verloren.«

»Deine Mutter?«

»Nein. Eine kleine …«

»Schwester?«

Ich konnte nicht antworten. Schüttelte bloß den Kopf. Es tat immer noch so furchtbar weh. Es tut immer noch so furchtbar weh. Ich dachte, ich würde mich so nach und nach damit abfinden, meine Tochter durch einen Autounfall verloren zu haben. Aber da stand ich sieben Jahre später und hielt es nicht aus, wenn ein Autounfall nur erwähnt wurde. Und hier liege ich sechsundfünfzig Jahre danach und wische mir wieder Tränen von den Altershängebacken. Aber was für eine Katastrophe, ausgerechnet vor diesem jungen Mann an jenem Abend in Tränen auszubrechen. Er verhielt sich einwandfrei, aber unsere »Beziehung« war natürlich zu Ende, bevor sie begonnen hatte. Junge Männer gehen doch nicht mit alten Problemen ins Bett.

»Du meinst … ein Kind?«

Ich nickte, schluckte und versuchte, die Tränen wegzulächeln. Durch die Musik hörte ich einen Zug durch das Dunkel der Nacht rumpeln. Der Beatle lächelte zurück, kam ganz auf den Balkon, zündete sich eine Zigarette an und sagte, indem er den Rauch ausblies: »Du bist viel älter als ich, nicht wahr? Wie alt bist du?«

Zu meiner Überraschung wirkte diese Frechheit irgendwie erfrischend. Ich bat ihn um eine Zigarette und riss mich zusammen: »Eine Dame fragt man nicht nach ihrem Alter. Bist du kein Gentleman?«

»Nein, ich bin aus Woolton. Wie alt bist du?«

»Einunddreißig. Und du?«

»Zwanzig«, sagte er und grinste. »Aber nächstes Jahr werde ich dreißig.«

Da war was dran. Denn soeben begann das Jahrzehnt, das von allen des 20. Jahrhunderts am schnellsten verfliegen sollte. Ich sah ihn die Balkontür öffnen, die eigentlich nur ein mannshohes Fenster war, wieder in den Trubel eintreten und zu einem langhaarigen, weltberühmten Ex-Beatle werden, der die Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts umgeschrieben und die halbe Welt mit auf seinen Hippietrip genommen hatte, in ein Bett in Amsterdam.

Ich blieb allein zurück und wandte mich wieder der Stadt und meinem missratenen Leben zu. Irgendwo da draußen war der Hauptbahnhof, an dem ich mitten im Krieg an einem einzigen Tag Vater und Mutter »verloren« hatte, und irgendwo in mir trug ich den Bürgersteig, auf dem in einer anderen Stadt ein kleines, blondes Mädchen spielte. Ich hörte sie noch lachen, während ich kurz in die Bar trat und darauf den Knall hörte, der mich zur schrecklichsten Frau machte, die je existierte. Ich hörte diesen Knall (der entsteht, wenn ein dreijähriges Köpfchen in einer engen Straße der argentinischen Hauptstadt auf einen mit dreißig Stundenkilometern heranrauschenden Straßenkreuzer aus Stahl prallt) jeden Monat, jeden Tag, mein ganzes Leben lang. Wer sein Kind verliert, verliert seinen Verstand.

Trotzdem hatte ich ein zweites Kind bekommen und es bei meiner Mutter zurückgelassen, um davonzulaufen und einen jungen Kerl zu küssen. Jetzt schlief es in Großmutters Haus, und ich fand, dass ich nichts mit ihm zu tun hatte. Weit weg von beiden Kindern vermisste ich das tote heftiger als das lebendige. War ich vielleicht selbst schon dabei, langsam zu sterben? Hatte ich den Kleinen womöglich aus Angst verlassen, noch ein weiteres Kind zu verlieren?

Ich kam zu mir, wischte die Tränen ab und merkte endlich, dass ich eine ungerauchte Zigarette in der Hand hielt, die John mit gegeben hatte. Ich suchte in der Tasche meines Rocks nach Streichhölzern, fand aber keine. Da ich nicht sofort reingehen wollte, ließ ich die Kippe auf die Straße fallen.

Jetzt, wo ich hier fest ans Laken geklebt liege und mich an der eiskalten Friedenssäule wärme, sehe ich ein, dass ich den Stummel aus Lennons Päckchen besser aufgehoben hätte, eine ungerauchte Zigarette zur Erinnerung an das, was daraus hätte werden können. Dann könnte ich sie jetzt samt einem feuchten Beatles-Kuss bei Ebay versteigern und vom Erlös die Garage gemütlich herrichten lassen, Möbel und Tapeten besorgen und einen dieser berühmten Flachbildschirme, auf denen nur Spielfilme laufen, denen mein Leben als Vorlage dient.

13

MEIN EIGENER HERR

2009

Als Frau stand ich in meiner Generation natürlich schrecklich allein da. Während andere Mädchen meines Alters die Hauswirtschaftsschule besuchten, rang ich mit einem Weltkrieg. Mit fünfzehn entließ er mich examiniert und mit der Lebenserfahrung einer Dreißigjährigen. 1949 wurde ich zwanzig und hätte laut damals gültigem Stundenplan die höhere Hirngrützeschule bei den Kopenhagener Pfeffersäcken besuchen oder Heiratspläne daheim in Island verfolgen sollen, als gute Partie aus der Präsidentenfamilie etwa bei einem Ball der Konservativen im Haus der Unabhängigkeit am Austurvöllur. Gunnar Thoroddsen hätte mich aufgefordert und, umringt von einer Schar Kinder und Reporter, wären wir – zusammen mit mir hätte er sicher gewonnen – im Präsidentensitz Bessasta‡ir eingezogen. Stattdessen stürzte ich mich in weitere Abenteuer, tanzte südlich des Äquators auf Decksplanken, ließ mich von niemandem auffordern, sondern rang die Männer eigenhändig nieder.

Zu dem Vorsprung, den ich ohnehin schon hatte, kam noch die Tatsache hinzu, dass Island damals den Trends der Zeit sechzehn Jahre hinterherhinkte. Ich sorgte also in der Kleinstadt, in der ich zu Hause war, ständig für Empörung. Ich war schon eine Frau von Welt, bevor ich zur Frau wurde. Ich war eine ausgemachte Salonlöwin und trank sämtliche Männer unter den Tisch, lange bevor Ásta Sigur‡ardóttir als Skandalnudel bekannt wurde. Ich war praktizierende Feministin, ehe das Wort überhaupt in isländischen Zeitschriften auftauchte. Als der Begriff »freie Liebe« erfunden wurde, übte ich sie seit Jahren.

Und dennoch wurde von mir erwartet, so zu sein »wie andere Leute auch«.

Ich war unabhängig, schreckte vor nichts zurück und ließ mich von nichts und niemandem abhalten, weder von Prinzipien noch von Klatsch oder Kerlen. Ich reiste umher, nahm Gelegenheitsjobs an, kam irgendwie zurecht, bekam Kinder, verlor eins, ließ mich von den anderen nicht schikanieren, nahm sie mit oder ließ sie irgendwo zurück, zog immer weiter und ließ mich in keine Ehe locken. Das war sicher das Schwerste von allem. Lange bevor die Hippiemädchen auf der Bildfläche erschienen und ihre Brut bei den Müttern ablieferten, damit sie ihr Tramperleben weiterleben konnten, hatte ich den Gedanken der »Fernmutter« erfunden und umgesetzt. »Man lässt sich doch nicht von den Früchten seines früheren Sexlebens das gegenwärtige vermasseln«, hat eine der Heroinen der Sechziger verkündet. Oder war ich es selbst? Simone de Beauvoir oder Simone de Bovary, wie mein Mittjón sie nannte, hatte leichtes Spiel, denn schließlich schränkten keine Kinder ihre weibliche Freiheit ein, und doch war sie die ganze Zeit hindurch eine Liebessklavin, indem sie sich so früh schon an Johannes-Paul Sartre fesselte, diesen hässlichen Philosophenzwerg, der einer der größten Weiberhelden des Jahrhunderts war und Affären zu einer sportlichen Disziplin erhob, die Simone ein Leben lang Eifersucht bereitete. Sie versuchte sich zu rächen, indem sie praktizierte, was Spötter Le Deuxième Sex nannten, hatte damit aber wenig Erfolg, denn sie schaffte es nicht, »sich die Liebe vom Hals zu ficken«, wie man in den Staaten sagt, und endete damit, dass sie sich neben die Leiche ihres Giftzwergs legte wie Julia neben ihren Romeo. Da hatte sie ihn endlich für sich allein. Über die Jämmerlichkeit von uns Frauen ist alles gesagt, wenn nicht einmal die, die angeblich unsere vorderste Anführerin sein sollte, sich jemals von ihrem Kerl befreien konnte. Die vollkommene Befreiung der Frau wird erst dann erreicht werden, wenn alle Männer in Kriegen gefallen sind. Dann werden wir Frauen noch eine Generation lang glücklich miteinander sein, uns gegenseitig die Muschis lecken und die Oberarme streicheln und uns währenddessen in den Rücken stechen.

Das Zusammenleben von Sartre und de Beauvoir wurde ja seinerzeit immer wieder als die zeitgemäße Verbindung zwischen Mann und Frau propagiert, die uns allen als Vorbild dienen sollte, doch hinter den Filmclips aus dem Paradies verbarg sich eine ausgewachsene Hölle für den anderen. Eine Zeitlang hat mich diese berühmte Beziehung interessiert, und ich hatte mir in meiner Garage für die beiden einen »Alert« bei Google eingerichtet. Jeder Monat galt als verloren, in dem einmal keine neue Geliebte ans Licht kam, deren Psyche vom Zwerg, seiner Freundin oder beiden zusammen ramponiert worden war. Es kam heraus, dass sich das saubere Pärchen an den eigenen Schülerinnen bis unterhalb des Führerscheinalters vergangen und sie nach erfolgter Defloration in die Wüste geschickt hatte. Irgendwann stellte ich die Benachrichtigung über alte Bettgeschichten wieder ab. Jean-Paul und Simone kamen mir vor wie Tennisspieler, die mit Seelen statt mit Bällen spielten. Wenn mir das Leben eine Wahrheit beigebracht hat, ist es die, dass ausschließlich Widerlinge es schaffen, berühmt zu werden. Und für Schriftsteller scheint als Regel zu gelten: je langweiliger ihre Werke, desto spannender ihr Privatleben. Ich bin ihm einmal in einer Vergnügungsbar in Pigalle begegnet; unsere Blicke trafen sich in dem engen Gang zu den Toiletten. Möglicherweise ist es ehrenvoll, einen geilen Blick aus so berühmten Augen zu erhalten, aber in meinen regte sich nichts. Mir drängte sich nur unwillkürlich ein Bild auf: Sein Gesicht verwandelte sich in ein männliches Geschlechtsteil. Die runden Brillengläser saßen rechts und links eines nasenförmigen Glieds, und dahinter quollen zwei Augen vor, die vor Samen zu platzen schienen.

Natürlich reichte mein Bohème-Leben nicht halbwegs an das der berühmten Franzosen heran, aber ich hatte auch meine erfolgreichen Abschnitte. Ich vermute, mein ungehemmter Lebensstil hat unter Isländerinnen erst in den allerletzten Jahren weitere Verbreitung gefunden. Ich warte immer noch auf die Anrufe von Frauen dieser jungen Generation und auf Blumengestecke für die Pionierin, die sie mir gern in einer kurzen Zeremonie hier in der Garage überreichen dürfen. Wenn sie bloß Expräsidentin Vigdís nicht mitbringen! Sie verwandelt mich jedes Mal in einen Haufen Fäkalien.

14

VERBJÖRG WIRD ÜBER DEN FJORD GESETZT

1962

Mein Fotografiestudium in Hamburg plätscherte so langsam aus. Zwar gelang es mir hin und wieder, »den Augenblick einzufangen«, aber viel häufiger fing mich einer ein. Ich lernte Kurt kennen und verlor den Kontakt zur »Art & Party«-Szene von St. Pauli. Irgendwann zog ich zu ihm und nahm einen Job in der Kneipe seines Bruders an. Kurt fuhr ein schnelles Auto, und wir liebten es, über die Elbbrücken zu donnern oder einen Abstecher nach Köln oder gar Amsterdam zu machen. Sein Vater war unter Hitler ein hohes Tier gewesen, und es war seine Weise und meine, vor einer allzu nahen Vergangenheit davonzujagen.

Eines schönen Tages aber wurde ich von des lieben Gottes Pinzette aus meinem aufregenden Leben als junge Dame auf dem Kontinent gezupft und auf einen nach Fischschleim stinkenden Kutter in Island versetzt. Das muss man sich etwa so vorstellen wie Greta Garbo auf Grönlandreise. Meiner hohen Absätze wegen hatte ich größte Probleme, an Ort und Stelle wieder Fuß zu fassen, und erst jetzt sehe ich, wie schön das damals alles war.

Oma Vera kam plötzlich auf die Idee zu sterben. Wir wären nicht überraschter gewesen, wenn die Hänge der Esja urplötzlich verschwunden wären.

Die Leiche wurde in der Hütte Ranakofi aufgebahrt, von der kaum jemand weiß, dass sie, grasbemähnt zwischen Hof und Bootslände stehend, das älteste Haus Islands ist. Es war nur passend, dass die älteste Einwohnerin des Landes darin aufgebahrt wurde.

Ich konnte dort eine Dämmerstunde mit Großmutter verbringen und hatte das Gefühl, dass sie nicht vollständig gegangen war. Hunderte Leichen hatte ich im Krieg gesehen, war aber erst zweimal vor einem mir nahen Toten gestanden. Obwohl vier ganze Tage seit ihrem Tod vergangen waren, war noch immer etwas von Oma Vera in diesem dürren Körper. Ihr Leben steckte noch in ihm wie ein saftiger Kern in einer sonst vertrockneten Blume. Ihre Seele hatte so lange zwischen diesen Knochen gehaust, dass sie sich nicht nach einem Tag schon von ihnen löste. Ihre Stimme erklang noch immer in meinem Kopf:

»Ach ja, wieder ein Tag zu Daunen geworden.« Als ich aus dem Haus trat, lagen die Inseln im Westen auf dem Meer wie ein dünner Schleier über einem Teich. Meine Haare wehten vor meinen Augen, und meine Mutter bog um die Ecke. Sie hielt, und eine Weile blieben wir vor Islands ältestem Haus steif voreinander stehen.

»Sie ist so … hart«, sagte ich.

»Ja, Mama war hart«, sagte sie.

»Nein, ich meine, ich habe sie angefasst, und sie fühlte sich an, als

wäre sie aus Holz.« Ich fand, wir sollten sie eher aufbewahren als beerdigen. Sie war eine Reliquie, die personifizierte Geschichte Islands. Das älteste Haus des Landes war gerade einmal doppelt so alt wie sie.

»Tja«, sagte Mama nur und blieb an der Hausecke stehen. Ich konnte nicht auf sie zugehen, und wir schwiegen uns an. Ozeane lagen zwischen uns. Das Leben hatte uns zu Beginn des Krieges getrennt, und es bedurfte einer Hundertjährigen, um uns wieder zusammenzubringen. Endlich trat sie auf mich zu, und wir fielen uns in die Arme, zum ersten Mal seit dem Januar 1941.

Bei der Beerdigung durfte ich trotzdem nicht mit im vordersten Boot stehen. Ich sollte es als Strafe akzeptieren. Trotz der Umarmung war Mutter mir noch immer gram, dass ich nicht bei ihnen im Bræ‡raborgarstígur übernachtet hatte. Brüsk hatte sie mir den Jungen in den Arm gedrückt, als ich um die Mittagszeit endlich erschienen war.

Ich habe kaum je etwas Schöneres gesehen als den Leichenzug am Brei‡afjör‡ur. Der Sarg stand im vordersten Boot, und viele andere folgten ihm in seiner Kielspur in langsamer Fahrt zwischen Schären und flachen Klippen hindurch nach Flatey. Und immer schenkte der Herr der Prozession vollkommene Windstille, und nicht ein Schuhflicken von einer Wolke stand am Himmel, wie man so sagte. In stiller Anteilnahme stellten sich die in der Ferne blauen Berge an den Bar‡aströnd wie ein Trauerzug auf und neigten die Köpfe und Schultern, starrten mit frühlingsharschen Schneebrettern in die Tiefe und weinten leise Schmelzwasserbäche.

»Ja, die hat sich den Tag gut rausgesucht«, war aus dem Heck zu vernehmen.

Den Männern war schon der Schnaps in den Kehlen anzuhören, der dazugehörte, wenn man einen Toten über den Fjord geleitete. Manchmal kamen sie erst Tage später zurück und bekamen von ihren Frauen verdientermaßen die Leviten gelesen: »Wie lange kann man eigentlich dafür brauchen, einen armen Teufel von den äußeren Schären in unversalzener Erde zu verscharren? Und das mitten in der Fangsaison!«

Mama und Fri‡rik standen beim Sarg im vordersten Boot, zusammen mit Lína und Eysteinn. Ihr Gesicht war schneeweiß und das Deckhaar pechschwarz und dicht gekräuselt, es bewegte sich kaum merklich in dem trauernden Luftzug, der durch ihr Inneres zog, ebenso wie der allerfeinste Damenbart der Welt eine Spur zuckte, als der Sarg hinabgelassen wurde. Ach richtig, ich stand ja auch da, in Trauerkleidung nach der Mode der sechziger Jahre, mit Lippenstift und Handtasche, und starrte wie eine Schauspielerin auf das frische, glänzend weiße Kreuz:

Verbjörg Jónsdóttir, Haushälterin

1862 – 1962

| Erscheinungsdatum | 12.06.2021 |

|---|---|

| Übersetzer | Karl-Ludwig Wetzig |

| Verlagsort | Berlin |

| Sprache | deutsch |

| Original-Titel | Konan við 1000°C |

| Maße | 126 x 202 mm |

| Gewicht | 502 g |

| Einbandart | Paperback |

| Themenwelt | Literatur ► Romane / Erzählungen |

| Schlagworte | 20. Jahrhundert • Altern • Autobiographie • Emanzipation • Europa • Feminismus • Frauen • Gleichberechtigung • Island • Lebensgeschichte • Roman • skurril |

| ISBN-10 | 3-608-50510-5 / 3608505105 |

| ISBN-13 | 978-3-608-50510-8 / 9783608505108 |

| Zustand | Neuware |

| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |

| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |

aus dem Bereich