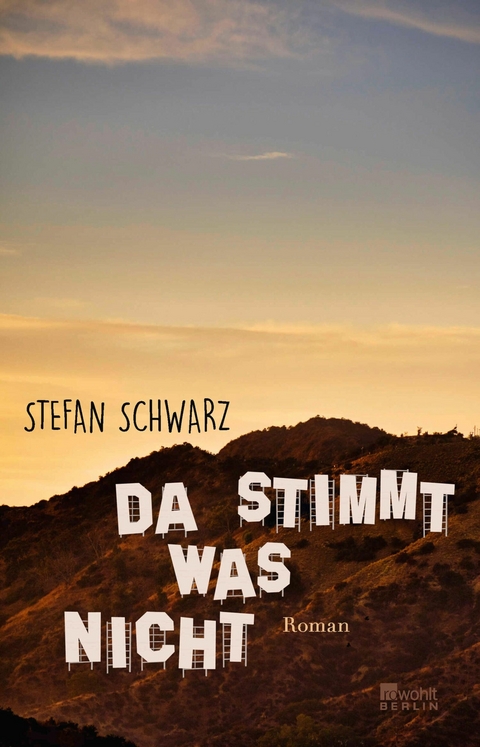

Da stimmt was nicht (eBook)

256 Seiten

Rowohlt Verlag GmbH

978-3-644-00614-0 (ISBN)

Stefan Schwarz, geboren 1965 in Potsdam, ist Journalist und Schriftsteller. Er schreibt Theaterstücke und für das Fernsehen, u.a. das Drehbuch zur ARD-Serie «Sedwitz», vor allem aber Kolumnenbände wie «Ich kann nicht, wenn die Katze zuschaut» (2008) und Romane wie «Das wird ein bisschen wehtun» (2012) oder «Oberkante Unterlippe» (2016). Die Verfilmung seines Romandebüts «Hüftkreisen mit Nancy» wurde 2019 mit großem Erfolg im ZDF ausgestrahlt. Seine Lesungen genießen Kultstatus. Stefan Schwarz lebt mit seiner Familie in Leipzig.

Stefan Schwarz, geboren 1965 in Potsdam, ist Journalist und Schriftsteller. Er schreibt Theaterstücke und für das Fernsehen, u.a. das Drehbuch zur ARD-Serie «Sedwitz», vor allem aber Kolumnenbände wie «Ich kann nicht, wenn die Katze zuschaut» (2008) und Romane wie «Das wird ein bisschen wehtun» (2012) oder «Oberkante Unterlippe» (2016). Die Verfilmung seines Romandebüts «Hüftkreisen mit Nancy» wurde 2019 mit großem Erfolg im ZDF ausgestrahlt. Seine Lesungen genießen Kultstatus. Stefan Schwarz lebt mit seiner Familie in Leipzig.

Erstes Kapitel

Die Moderatorin hat diese vor Heiterkeit glucksende Stimme aller Morgenmoderatorinnen. Dazu blinkert sie in die Kamera, damit auch die emotional weniger trennscharfen Zuschauer gleich wissen, dass das eine lustige Meldung wird.

«Ein kurioser Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Freitag. Gegen halb eins wurde die Feuerwehr zu einem Mann gerufen, der sich offenbar beim Versuch, ein in vier Meter Höhe angebrachtes Wahlplakat von einer Laterne zu entfernen, oben verhakt hatte und sich nicht mehr selbst befreien konnte. Zuvor war der Mann auf ein unter der Laterne geparktes Auto gestiegen, um von dort aus hinaufklettern zu können. Gegen den Mann wird nun wegen Vandalismus und Sachbeschädigung ermittelt. Die Kosten des Feuerwehreinsatzes wird er wohl selbst tragen müssen.»

Ihr natürlich männlicher Co-Moderator, Marke Lümmel von der letzten Bank, wendet sich einen Halbsatz lang zu ihr, um dann wieder launig ins Objektiv zu blicken.

«Weiß man denn wenigstens, welche Partei ihn derart auf die Laterne gebracht hat?»

Die Moderatorin stupst ihn neckisch an und schaltet dann wieder ganz auf Botschaft um.

«Nein, und das dürften wir aus Gründen der Neutralität auch gar nicht verraten. Aber bleiben Sie bei uns, denn in unserem Programm bekommen Sie die ersten Hochrechnungen dieses Wahltages, ohne dass Sie irgendwo hochklettern müssen!»

Das ist frisch, das ist witzig. Mein Sohn aber steht neben der Couch, auf der ich sitze, und schüttelt fassungslos den Kopf. Dann sagt er den Satz, den er schon immer sagen wollte, aber nie die Gelegenheit dazu bekam:

«Was ist nur in dich gefahren, Vater?»

Er spricht es mit einer Erschütterung, die gar nicht zu seinem Alter passt. Als wäre er mein Vormund. Als hätte er mich aus dem Polizeigewahrsam geholt und eine Kaution hingeblättert. Dabei bin ich von selbst nach Hause gegangen, nachdem ich das Protokoll unterschrieben hatte. Mit einem Verband um das aufgeschrammte Handgelenk. Ich habe mein Portemonnaie und das wundersame Handy mit zersplittertem Display genommen, habe mich artig verabschiedet und bin zur Tür gegangen, die mir der Polizist an der Pforte per Summer öffnete.

Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wann mein Sohn aufhörte, mich «Papa» zu nennen, und anfing, «Vater» zu mir zu sagen. Er meinte das nie ironisch. Er wollte eine Differenz ausdrücken. Ich höre so etwas. Ich bin Profi. Ich höre den ganzen Tag Stimmen. Und zwar von Berufs wegen.

Ich bin Synchronsprecher.

Wenn mein Vater nachts eine Laterne hochgeklettert wäre, um ein Wahlplakat abzureißen, und dann von der Feuerwehr hätte gerettet werden müssen, hätte ich mich wahrscheinlich schlappgelacht. Und er auch. Mein Vater war jetzt nicht so der dionysische Typus, um es ganz vorsichtig zu sagen, aber er konnte durchaus lachen. Er lachte in sich hinein. Ein kleines, fast hustendes Lachen, das neben dem Lachen meiner Mutter völlig unterging. Wenn meine Mutter lachte, klang es wie das nächtliche Kollern eines tropischen Vogels. Sie lachte nach links und rechts, nach vorn, und wenn es nötig war, auch nach hinten. Sie lachte länger als mein Vater. Sie lachte so lange, bis sie sicher war, dass ihr Lachen alle Anwesenden erreicht hatte.

Und das tat sie nicht aus Eitelkeit. Sie war Musikpädagogin. Eine üppige Frau mit einem schmalen Mann. Was die beiden aneinander fanden, blieb mir als Kind völlig rätselhaft. Meine Mutter bedachte meinen Vater zeitlebens mit leichtem Spott, nannte ihn «mein Dosenkönig» oder «mein Streifenhörnchen» (wegen des lila Streifens auf seiner Uniform) und konnte ihn nicht liebkosen, ohne seinen Haarkranz zu irgendwelchen albernen Gebilden aufzuraufen. Keine Ahnung, warum sie ihn lächerlich machen musste, um ihn zu mögen. Mein Vater ließ sich das gefallen. Erst als sich meine eigene Ehe aufzulösen begann, verstand ich, dass meine Mutter einen gutmütigen, ungefährlichen Mann gesucht hatte, den sie lieben konnte, aber nicht musste. Mein Vater hingegen, glaube ich, wollte es einfach warm haben. Er hatte dürre Jahre gesehen und viel im Stroh geschlafen in der Nachkriegszeit. Es war ihm eine schlichte, dauerhafte Freude, dass ihm dann doch noch so viel Frau zuteilgeworden war. Meine Eltern lebten in diesem Nachkriegsglück, wo einfach jeder Tag toll ist, an dem man nicht auf dem Treck aus Ostpreußen oder Schlesien war und vor Tieffliegern in den Straßengraben springen musste. Meine Mutter unterrichtete Gesang und würde nie etwas anderes tun, und die Laufbahn meines Vaters war gemächlich und absehbar, sie ging von Beförderung zu Beförderung und fand dann irgendwann, er war in seinen Vierzigern, im Range eines Oberstleutnants sein Ende. Nichts in seinem Beruf verleitete zu Hoffnung und Ambition. Er versah seinen Dienst in der Zivilverteidigung: Bereitstellungsplanung für den Katastrophenfall. Konservenbrot und Dosen. Umgerechnet auf die Bevölkerung. Mein Vater war dafür zuständig, dass alle Bewohner seines Bezirks im Falle eines Atomkriegs Rotwurst-, Leberwurst- und Sülzfleischdosen für vier Wochen haben würden. Ein sinnvoller Beruf. Atomkrieg an sich ist schon schlimm, aber ohne Wurstkonserven praktisch nicht auszuhalten. Alle zwei Jahre wurden die Bestände des Bezirkes «gewälzt», wie das hieß, und angelegentlich dieser offiziellen Maßnahme nahm Vater eine Kiste voller Wurstdosen mit nach Hause. Das war sein Privileg, und mich machte es als Junge sehr stolz, dass wir nie Wurst beim Fleischer kauften.

Das war das Geheimnis der Ehe meiner Eltern: dass sich nie wirklich etwas änderte. Mein Vater war als Hauptmann der Zivilverteidigung nicht wesentlich ein anderer Mann denn als Oberstleutnant. Nur der Umfang der ihm obliegenden Dosenvorratshaltung änderte sich. Er wurde vom Kreisdosenkönig zum Bezirksdosenkönig. Das war’s. Meine Mutter musste nie damit rechnen, dass ein plötzlicher Karrieresprung andere, verstörende Seiten in ihm zum Vorschein brachte. Er war selber wie eine Dosenwurst. Sein Werdegang hatte sein Ich konserviert. Er wurde nie schlecht.

Ich schon.

Denn meine Karriere war sprunghaft, atemberaubend und fetzte mein braves Ich in Stücke.

Ende April 2011, ich weiß den Tag nicht mehr genau, betrat ich das Büro des allgewaltigen Deutschlandchefs der «Globe Pictures Alliance». Ich glaube, ich war der erste Synchronsprecher dieses Landes, der einen offiziellen Einzeltermin mit diesem Mann bekommen hatte. Bradley Gallagher, ein massiger Mann mit einem kantigen Schädel, auf dem sich dichtes grauschwarzes Haar mit reichlich Frisiercreme in zwei bedeutende Wellen scheitelte, war Anfang sechzig und hatte einen so gewaltigen Kehlsack unter dem Kinn, dass streitende Leguane ihn ohne weitere Diskussion als ihren Anführer akzeptiert hätten.

Gallagher mochte Synchronsprecher nicht sonderlich. Er hielt Synchronisation für eine deutsche Schrulle, wenn nicht sogar für einen Akt kulturellen Querulantentums. Es gab Gerüchte, er habe auf einer Party mal den Arm zum Hitlergruß hochgerissen und mit schnarrender Stimme gerufen, in «Deutschland» müssten alle Filme «eingedeutscht» werden, bevor das «deutsche Volk» sie anschaue. Gallaghers Position war klar: Die Deutschen sollten gefälligst lernen, sich Filme im Original anzuschauen, höchstens vielleicht mit Untertiteln für die ganz Unbeholfenen. In Skandinavien ginge das doch auch. «Globe Pictures Alliance» brachte jedes Jahr zwanzig Filme auf den deutschen Markt. Das Aufsprechen deutscher Stimmen kostete Gallagher so viel, dass sein Haus davon einen weiteren, wenn auch kleinen Film hätte machen können.

Gallagher blieb denn auch sitzen, als mir die Sekretärin die innen mit rotem Leder gepolsterte Tür öffnete, ein Zeichen, dass von hier nichts unbeabsichtigt nach draußen drang, und wies mehr oder weniger mürrisch auf einen der Stühle an dem schmalen Tisch, der verloren im Raum vor seiner antiken Mahagoni-Festung herumstand.

Er musterte mich und schnaufte erst mal. Ich war gefühlt nur halb so groß wie er, unrasiert (nicht aus Missachtung, aber in einem «unsichtbaren» Beruf wie dem des Synchronsprechers, der seine Tage in dunklen Studiokabinen verbringt, verliert man irgendwann den Sinn für Glattrasur und kommt sich mit Stoppeln ganz normal vor) und schlecht gekämmt, trug ein Sakko, dem man ansah, dass es schon beim Kauf nicht mehr ganz modern gewesen war und dass ich es in den vergangenen zehn Jahren nur etwa zwei Mal angezogen hatte. Ich saß mit zwischen meinen Schulterpolstern eingesunkenem Kopf, als erwartete ich einen Rüffel sondergleichen.

«Und Herr Funke … Sind Sie jetzt glücklich?», knurrte mich Gallagher an.

Ich fragte, warum und worüber ich glücklich sein solle.

«Tun Sie doch nicht so! Sie kennen doch die Zahlen!»

Ich verneinte. Ich wusste zwar, worum es ging, aber die exakten Zahlen mochte er mir bitte selber präsentieren.

Ungehalten langte er nach rechts, zog ein Blatt aus einer Mappe und las vor.

«2003: Die Legende von Erathea, 3,3 Millionen Zuschauer. 2004: Hurlyburly – Witches of Avalon, 2,2 Millionen Zuschauer. 2005: Eine Handvoll Haudegen, 4,7 Millionen Zuschauer. 2006: Die Königin der Savanne, 5,9 Millionen Zuschauer. 2007: Ein raffinierter Plan, 2,6 Millionen Zuschauer …»

Er hob den Blick vom Blatt und sah kurz zu mir, zum Zeichen, dass ich ihm nunmehr meine volle Aufmerksamkeit zukommen lassen möge.

«Und jetzt kommt’s: 2008: Schlacht der Giganten – nur noch 1,2 Millionen Zuschauer …»

Er hob die Stimme und sprach die letzten Zahlen sehr gedehnt.

«2009: Halo – Kampf um die letzte Sonne, lächerliche...

| Erscheint lt. Verlag | 23.3.2021 |

|---|---|

| Verlagsort | Hamburg |

| Sprache | deutsch |

| Themenwelt | Literatur ► Romane / Erzählungen |

| Schlagworte | Filmbusiness • Hollywood • Humor • Karriere • Karriereende • Kevin Spacey • Krise • Lebenstraum • lustiger Roman • Political Correctness • Schauspieler • Showgeschäft • Skandal • Überlebenskampf • witziger Roman |

| ISBN-10 | 3-644-00614-8 / 3644006148 |

| ISBN-13 | 978-3-644-00614-0 / 9783644006140 |

| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |

| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |

Größe: 2,2 MB

DRM: Digitales Wasserzeichen

Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.

Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)

EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.

Systemvoraussetzungen:

PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.

eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.

Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.

Geräteliste und zusätzliche Hinweise

Buying eBooks from abroad

For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.

aus dem Bereich