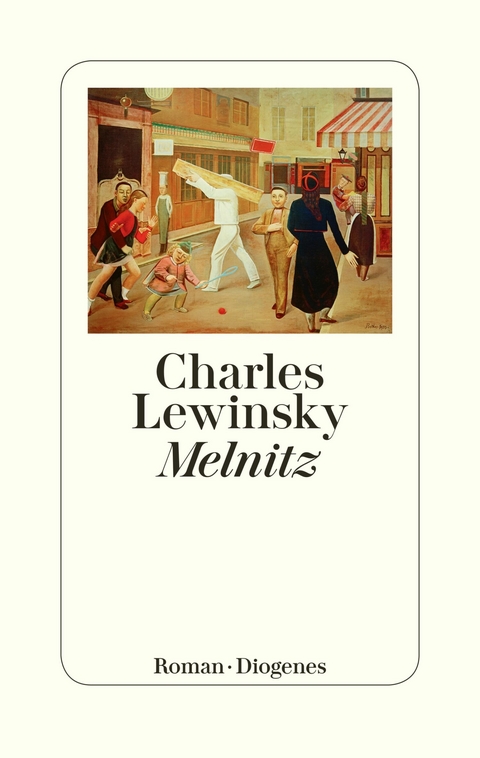

Melnitz (eBook)

944 Seiten

Diogenes Verlag AG

978-3-257-61170-0 (ISBN)

| Erscheint lt. Verlag | 26.2.2025 |

|---|---|

| Verlagsort | Zürich |

| Sprache | deutsch |

| Themenwelt | Literatur ► Romane / Erzählungen |

| Schlagworte | 1871-1945 • Aargau • Anerkennung • Aufstieg • Bürgerrecht • Diskriminierung • Familiensaga • Generationen • Judentum • Landwirtschaft • Mode • Schweiz • Schweizer Geschichte • Schweizer Literatur • Stoffe • Weltgeschichte • Zürich |

| ISBN-10 | 3-257-61170-6 / 3257611706 |

| ISBN-13 | 978-3-257-61170-0 / 9783257611700 |

| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |

| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |

Größe: 1,5 MB

DRM: Digitales Wasserzeichen

Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.

Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)

EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.

Systemvoraussetzungen:

PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.

eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.

Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.

Geräteliste und zusätzliche Hinweise

Buying eBooks from abroad

For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.

aus dem Bereich