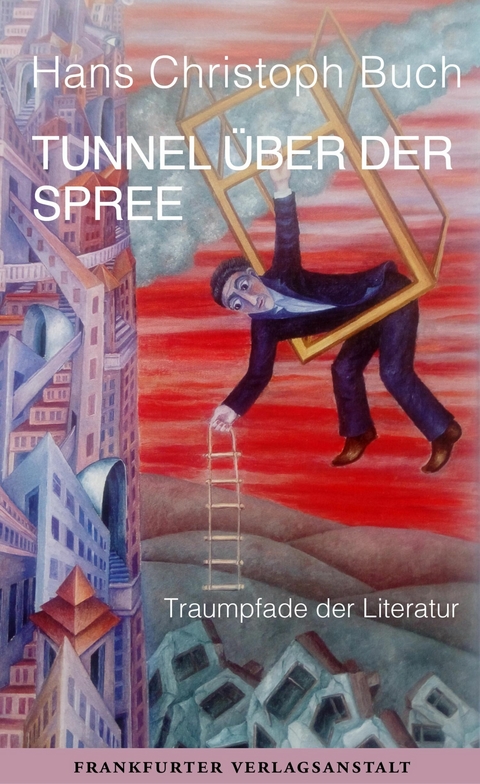

Tunnel über der Spree (eBook)

200 Seiten

Frankfurter Verlagsanstalt

978-3-627-02272-3 (ISBN)

Hans Christoph Buch ist 1944 in Wetzlar geboren. Er ist Erzähler, Essayist und Reporter und lebt in Berlin. Buch ist der große Reisende unter den deutschen Schriftstellern. Im Mittelpunkt von Buchs zahlreichen Veröffentlichungen steht eine Romantrilogie u?ber Haiti, wo sein Großvater sich vor u?ber hundert Jahren als Apotheker niederließ, sowie Reportagen aus Kriegs- und Krisengebieten. In der Frankfurter Verlagsanstalt erschienen die Novelle 'Tod in Habana' (2007) sowie die Romane 'Reise um die Welt in acht Nächten' (2009), 'Baron Samstag oder das Leben nach dem Tod' (2013), 'Elf Arten, das Eis zu brechen' (2016) und der Essayband 'Boat People - Literatur als Geisterschiff' (2014). Zuletzt erschien sein Roman 'Stillleben mit Totenkopf' (2018). 'Ein Autor, dessen weltumspannende Perspektive in Deutschland ihresgleichen sucht. So unprätentiös, schreiend komisch und freundlich zugewandt liest man selten u?ber die Literaturszene.' Su?ddeutsche Zeitung u?ber 'Stillleben mit Totenkopf'

Hans Christoph Buch ist 1944 in Wetzlar geboren. Er ist Erzähler, Essayist und Reporter und lebt in Berlin. Buch ist der große Reisende unter den deutschen Schriftstellern. Im Mittelpunkt von Buchs zahlreichen Veröffentlichungen steht eine Romantrilogie über Haiti, wo sein Großvater sich vor über hundert Jahren als Apotheker niederließ, sowie Reportagen aus Kriegs- und Krisengebieten. In der Frankfurter Verlagsanstalt erschienen die Novelle "Tod in Habana" (2007) sowie die Romane "Reise um die Welt in acht Nächten" (2009), "Baron Samstag oder das Leben nach dem Tod" (2013), "Elf Arten, das Eis zu brechen" (2016) und der Essayband "Boat People – Literatur als Geisterschiff" (2014). Zuletzt erschien sein Roman "Stillleben mit Totenkopf" (2018). "Ein Autor, dessen weltumspannende Perspektive in Deutschland ihresgleichen sucht. So unprätentiös, schreiend komisch und freundlich zugewandt liest man selten über die Literaturszene." Süddeutsche Zeitung über "Stillleben mit Totenkopf"

Der Nussknacker

Hommage an Günter Grass

1

Welch ein großmächtiger Kiefer! Und dieses Gehege von Zähnen!

Zwischen die Backen herein nimmt er, was alles zur Hand,

und zerkracht es und weist schon die faul’ oder trockenen Kerne,

leere Schalen, den Wurm – flieht, hört ihr knirschen den Grass!

Diese satirischen Verse dichtete Johannes Bobrowski, nachdem er bei der Gruppe 47 Günter Grass begegnet war. Der Vierzeiler ist mehr als ein Literatenulk: Er charakterisiert in zweifacher Hinsicht den Autor der Blechtrommel und späteren Nobelpreisträger und bringt dessen Kampfeslust auf den Punkt, die Grass’ echte und eingebildete Gegner zu spüren bekamen. Darüber hinaus benennt er ein physiognomisches Detail, die Progenie, zu Deutsch Unterbiss, die Grass mit seinem Schnauzbart kaschierte: laut Wikipedia ein Erkennungsmerkmal von Genies und Wahnsinnigen, Pornodarstellern und Polizisten, Zauberkünstlern und Diktatoren – doch das nur in Klammern. Beides, der Unterbiss und das aggressive Temperament, sind zwei Seiten derselben Sache, und der Schnauzbart wurde ebenso zum Markenzeichen von Günter Grass wie die Blechtrommel, mit der sein zwergwüchsiger Protagonist sich Aufmerksamkeit verschafft. Dass Oskar Matzerath – schon der Name ist Programm – mit schrillem Diskant Gläser zersingt, passte zur Selbstvermarktung des Autors als kaschubischer Rowdy und Provokateur, der nicht nur den Literaturbetrieb, sondern auch die deutsche Politik aufmischte. Schnauzbart, Cordjacke und selbstgedrehte Zigaretten gehörten zum Image des Nonkonformisten wie auch gezielte Verstöße gegen Religion, Moral und guten Geschmack im Text seines Romans. Doch der gegen die Blechtrommel erhobene Vorwurf der Blasphemie und Pornographie, der zur Aberkennung des Bremer Literaturpreises führte, ist aus heutiger Sicht nicht nachzuvollziehen. Günter Grass galt als Schmuddelkind, das mit Behagen im Dreck herumstocherte und dem Ekel kulinarische Effekte abgewann wie in der Schilderung eines von Aalen wimmelnden Pferdekopfs, und er war Welten entfernt von der Tristesse der frühen Nachkriegsliteratur. Das änderte sich erst, als er sich der politischen Vernunft verschrieb und für Willy Brandt in den Wahlkampf zog. Während Grass die Werbetrommel rührte für die ESPEDE, wurde er vom Studentenprotest links überholt, und die Kulturrevolution von 1968 – Drogen, Sex und Rock ’n’ Roll – ließ seine Provokationen harmlos erscheinen. Im Konflikt mit der jüngeren Generation sah er alt aus, und seine Aussage, den Vietnamkrieg könne er nicht beurteilen, weil er kein Vietnamesisch spreche, war ebenso peinlich wie die Schweinskopfsülze, die er dem Beat-Poeten, Juden und Vegetarier Allen Ginsberg auftischte.

2

Es war schwer, fast sogar unmöglich, mit Günter Grass befreundet zu sein, weil er sich mit subalternen Höflingen umgab, die allem, was er sagte, schrieb und tat, ihren Segen erteilten, während er allergisch reagierte auf Kritik und von seinen Freunden Gefolgschaft verlangte: Wie im Fähnlein der sieben Aufrechten gab Grass die Richtung vor, und der Rest der Truppe folgte nach, als habe der Dienst in der Wehrmacht sein Verständnis von Befehl und Gehorsam geprägt – die mit siebzehn erfolgte Einziehung zur Waffen-SS war damals noch nicht bekannt. Alle großen Schriftsteller, mit denen Grass befreundet war, stieß er früher oder später vor den Kopf, von Max Frisch bis zu Heinrich Böll, und die beredte Klage, sein Freund Uwe Johnson fehle ihm, hatte einen schalen Beigeschmack, denn beide wohnten in Berlin-Friedenau fast Tür an Tür, wechselten jahrelang aber kein Wort. Hinzu kommt, dass er bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit Kollegen ungebetene Ratschläge gab: »Wer schreibt den großen Roman über den blauen Himmel über der Ruhr?«, sagte Grass im Literarischen Colloquium mit Blick auf Nicolas Born, der aus Essen kam und stotternd darlegte, dass er andere Prioritäten habe – »blauer Himmel über der Ruhr« war ein Wahlkampfslogan der SPD. »Und wer schreibt den großen Roman über das Umkippen des Bodensees?« Bei diesen Worten fixierte er mich, der ich in Bonn und Marseille aufgewachsen war und die Bodensee-Region nur vom Hörensagen kannte. Ich verwies stotternd auf den am Bodensee wohnhaften Martin Walser, doch den hatte er schon vergeblich gefragt. Das war im Winter 1963/64 in Westberlin. Kurz zuvor war ich Grass in Saulgau erstmals begegnet, wo er mich in Schutz nahm gegen die vernichtende Kritik der Koryphäen Marcel Reich-Ranicki und Walter Jens.

3

Günter Grass ist tot – er starb am 13. April, meinem Geburtstag, und erst jetzt kann ich ermessen, was er für mich und meine Generation bedeutet hat. Grass war eine Vaterfigur, die ein halbes Jahrhundert lang der deutschen Literatur ihren Stempel aufgedrückt und die Wahrnehmung der Bundesrepublik im In- und Ausland geprägt hat. Der Schatten, den dieser Übervater warf, war übergroß, und vielleicht erklärt das, warum ich mich seinem Einfluss entzog und nicht in seine Fußstapfen trat, obwohl er trotzdem bestimmend blieb. Dabei denke ich an seine moralisch-politische Haltung, nicht an den barock verschnörkelten Stil und die mäandernde Erzählweise, die kaum Nachahmer fanden, während seine mit Selbstherrlichkeit gepaarte Rechthaberei eher zum Widerspruch reizte als zur Zustimmung. Doch selbst dort, wo er sich vergaloppierte mit Vorurteilen gegen abstrakte Kunst und postmoderne Literatur, Computer und Handys oder gegen Angela Merkel, die er »Petzliese« nannte, waren seine Irrtümer getragen von bürgerschaftlichem Engagement, das nicht aus dem Kopf, sondern aus dem Bauch, nein: von Herzen kam und deshalb Respekt verdient.

Auf dem Campus der Freien Universität wurde Grass ausgebuht, als er im Juni 1967, nach den Schüssen auf Benno Ohnesorg, für das Existenzrecht Israels plädierte, das er kurz vor dem Sechstagekrieg besucht hatte. Das Pfeifkonzert der Studenten gellt mir noch jetzt in den Ohren. Aber das war harmlos verglichen mit der Entrüstung, die ihm entgegenschlug, als er vor Israels Atombombe warnte in einem Gedicht, das eher einem Leitartikel ähnelte. Wie im Gleichnis vom Schmetterlingsflügel, der einen Orkan verursacht, lösten die prosaisch klingenden Verse eine Medienkampagne aus. Doch die vermeintliche Gleichsetzung Israels mit dem Iran rechtfertigt es nicht, Grass als Antisemiten an den Pranger zu stellen, und es spricht für Martin Walser, dass er sich bei einer Diskussion im Springer-Verlag weigerte, den Freund und Kollegen in Grund und Boden zu verdammen.

All das wiederum war ein Sturm im Wasserglas verglichen mit der geballten Empörung, die Grass traf, als er in seiner Autobiographie Vom Häuten der Zwiebel seine Mitgliedschaft in der Waffen-SS gestand – im Gespräch mit Klaus Wagenbach soll er dies schon früher angedeutet haben. Doch selbst wenn Grass ein von der NS-Ideologie verführter Kindersoldat war, drängt sich der Verdacht auf, dass er die Wahrheit für sich behielt, weil sie seiner Anwartschaft auf den Nobelpreis geschadet hätte – ein taktisches Kalkül, das den moralischen Anspruch des Autors konterkariert.

Unabhängig davon ist zu unterscheiden zwischen Grass als öffentlicher Person, die wie ein heidnischer Donnergott Blitze schleuderte, verletzend grob und übellaunig sein konnte, und der Privatperson, die höflich, zuvorkommend und aufmerksam, ja liebenswert war, ein perfekter Gastgeber und begnadeter Koch. Dazu gehört, dass er notleidenden Kollegen schnell und unbürokratisch half mit privaten Darlehen, Stipendien und von ihm gestifteten Literaturpreisen, ohne sich seiner guten Taten zu rühmen.

Literarisch war Günter Grass kein Vorbild für mich, obwohl er mir näherstand als etwa Heinrich Böll, der mir eher wie ein weiser Großvater erschien. Was mich als angehenden Autor faszinierte, war das Frühwerk von Peter Weiss, vom Schatten des Körpers des Kutschers bis zu seinem Drama Marat/Sade, das Grass mit Die Plebejer proben den Aufstand vergeblich zu toppen versuchte. Der Autor der Blechtrommel war selbst ein Plebejer, kein klassenbewusster Proletarier, sondern ein Kleinbürger, der den Kolonialwarenladen nicht verleugnete, für den er Schulden eingetrieben hatte, und zugleich ein genialer Vermarkter des eigenen Ruhms. »Dein Name muss jede Woche in der Zeitung stehen – egal womit«, sagte er in der Paris Bar bei einem Steak Minute, zu dem er mich einlud, nachdem ich ihm klargemacht hatte, dass und wie ich die Blechtrommel zu überbieten gedachte.

Unter der Ägide von Günter Grass schrieb ich im Sommer 1965 Wahlreden und Slogans für Willy Brandt – zusammen mit Nicolas Born, Hubert Fichte und anderen Autoren, aber 1968 trennten sich unsere Wege: Grass plädierte für Reformen, während ich, Hans Magnus Enzensberger folgend, für die Weltrevolution optierte, die unter dem Motto Schreibmaschinen für Vietnam im Berliner Bundeseck tagte – ein Massenwahn, der selbst kluge Köpfe ergriff. In seinem Tagebuch einer Schnecke hat Grass Nicolas Born und mich mit Hohn und Spott karikiert.

Die Verstimmung währte nicht lange, denn bald darauf sahen wir uns wieder bei privaten Lesungen in Ostberlin, die Staat und Partei in Verwirrung stürzten, weil sie weder erlaubt noch verboten waren. Unsere Gespräche wurden abgehört, doch die Stasi wurde nicht schlau daraus, weil sie von Literatur handelten – Politik blieb außen vor. Doch das Versprechen des SED-Vorsitzenden, in Kunst und Literatur gäbe es fortan keine Tabus, schien ein Versprecher zu sein, denn der Honeymoon von Geist und Macht endete mit der...

| Erscheint lt. Verlag | 28.3.2019 |

|---|---|

| Verlagsort | Frankfurt am Main |

| Sprache | deutsch |

| Themenwelt | Literatur ► Essays / Feuilleton |

| Schlagworte | 1960er • 1970er • Franz Kafka • Gert Loschütz • Gruppe 47 • Günter Grass • Hans Werner Richter • Literatur • Literaturgeschichte • Literaturtheorie • Marcel Reich-Ranicki • Martin Walser • Nachkriegsliteratur • Ost-Berlin • Paul Celan • Schillers Schädel • Siegfried Unseld • Uwe Johnson • Walter Höllerer • West-Berlin • Wolf Biermann |

| ISBN-10 | 3-627-02272-6 / 3627022726 |

| ISBN-13 | 978-3-627-02272-3 / 9783627022723 |

| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |

| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |

Digital Rights Management: ohne DRM

Dieses eBook enthält kein DRM oder Kopierschutz. Eine Weitergabe an Dritte ist jedoch rechtlich nicht zulässig, weil Sie beim Kauf nur die Rechte an der persönlichen Nutzung erwerben.

Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)

EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.

Systemvoraussetzungen:

PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.

eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.

Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.

Geräteliste und zusätzliche Hinweise

Buying eBooks from abroad

For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.